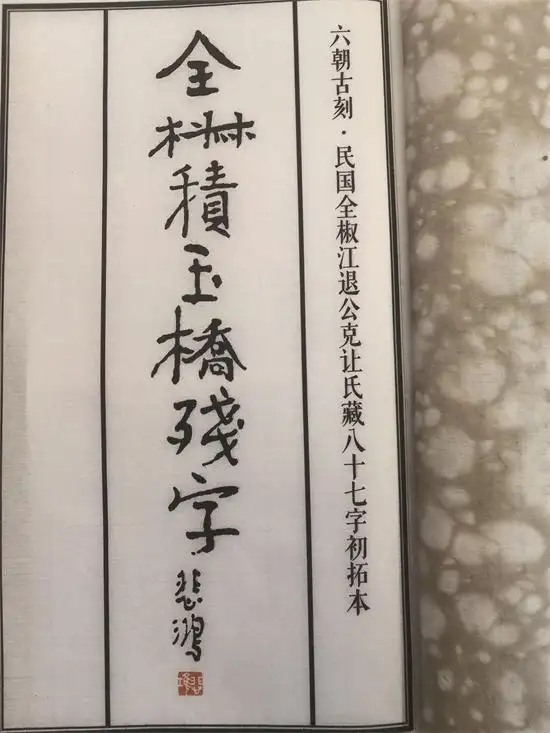

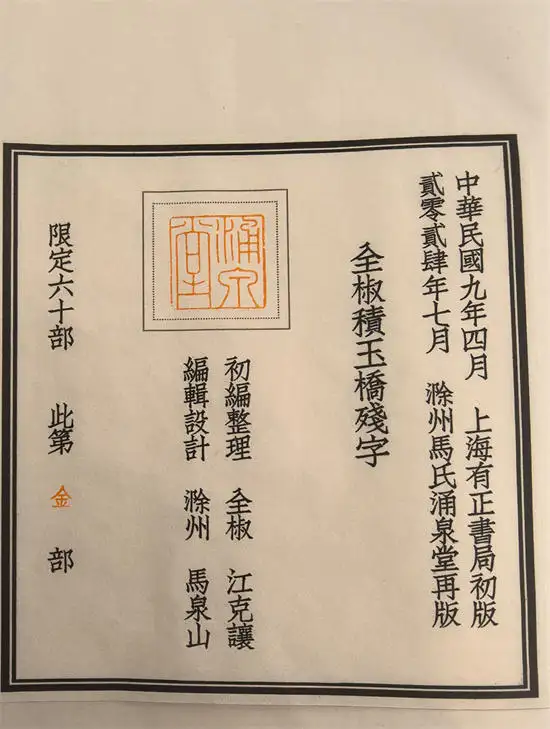

金熙长评《积玉桥残字》为仙家书法,其依据有二:

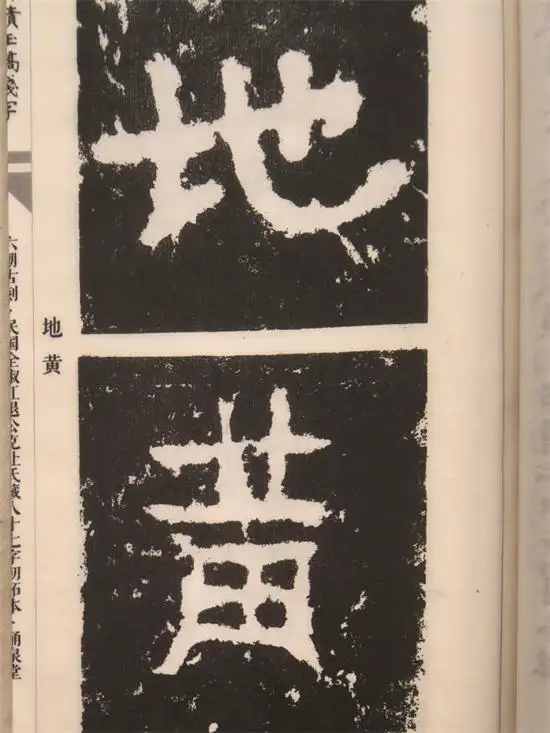

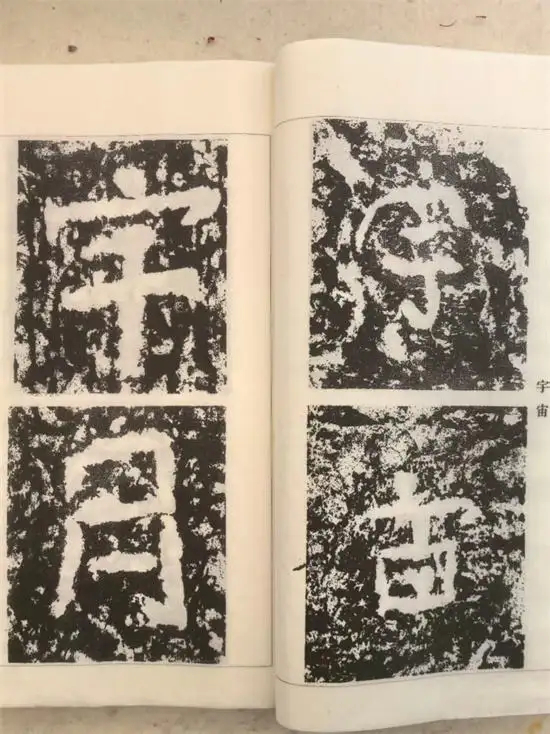

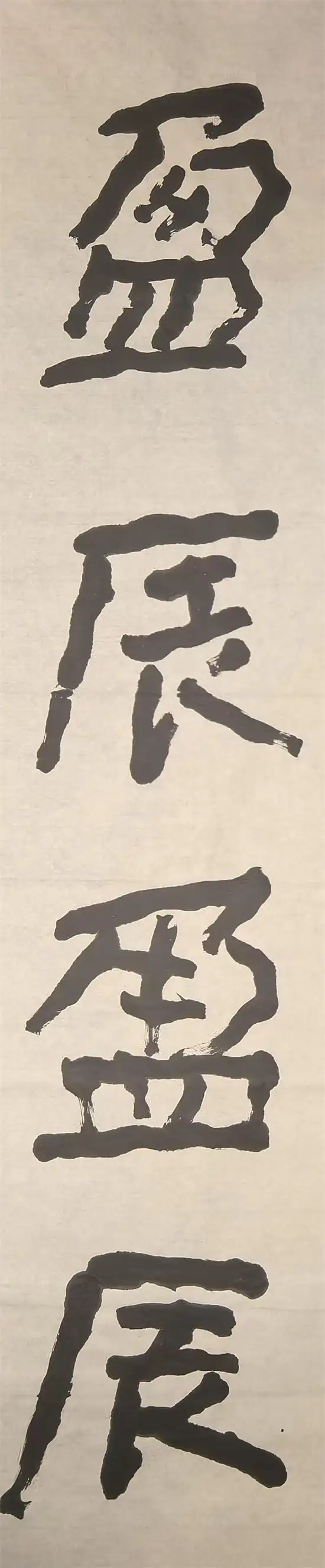

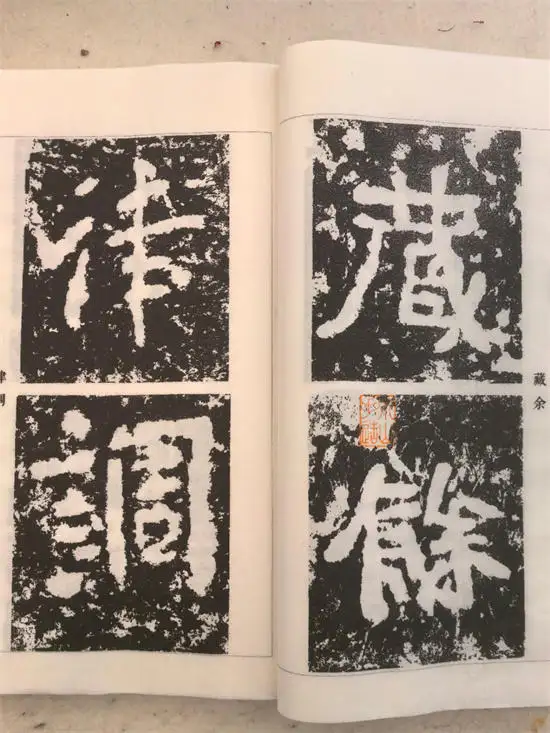

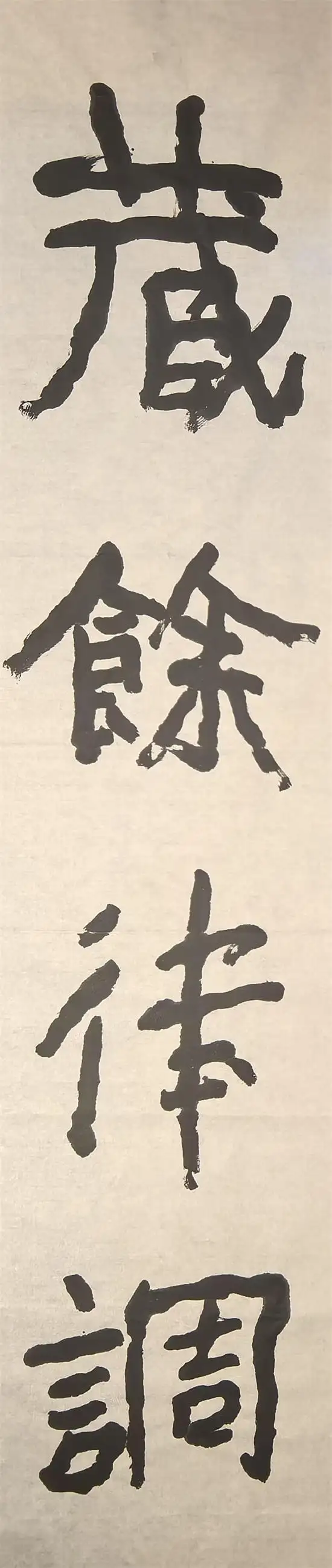

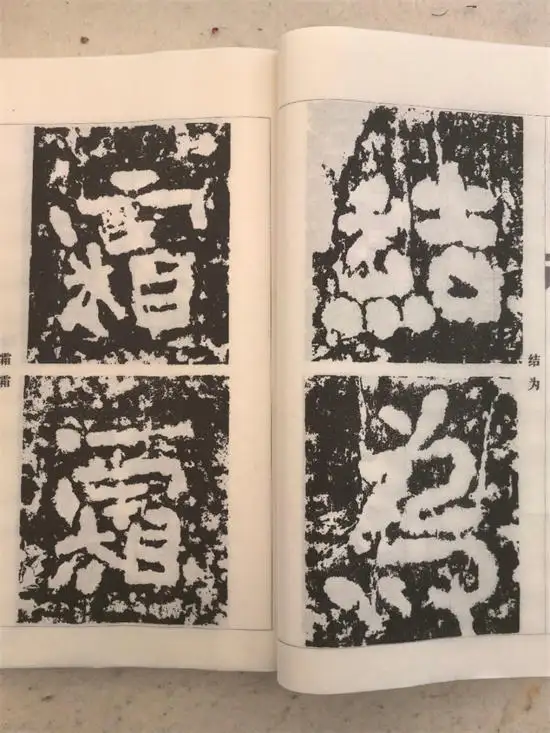

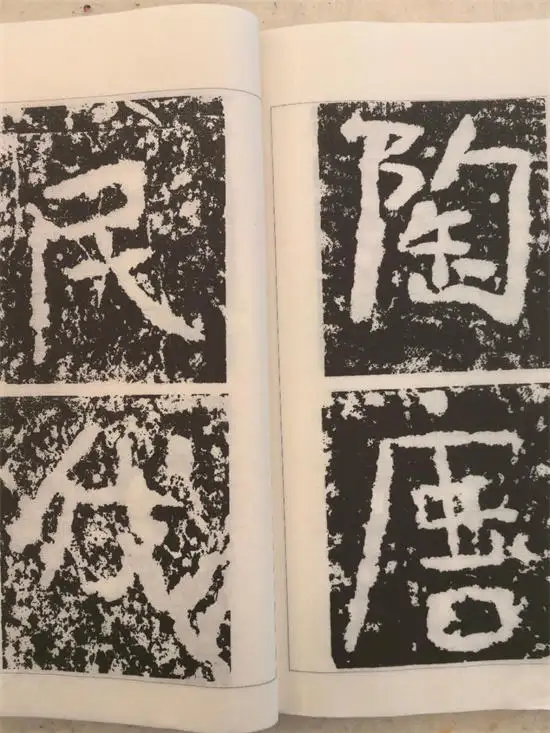

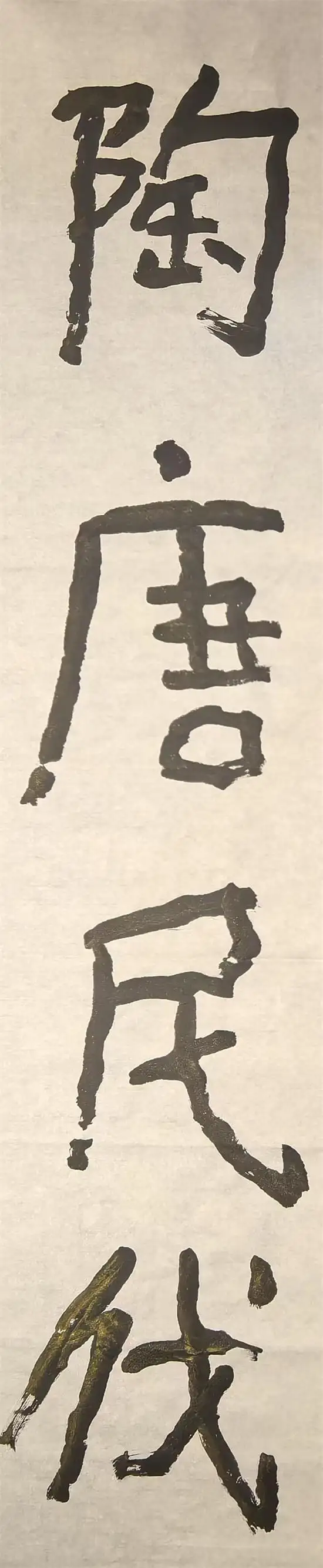

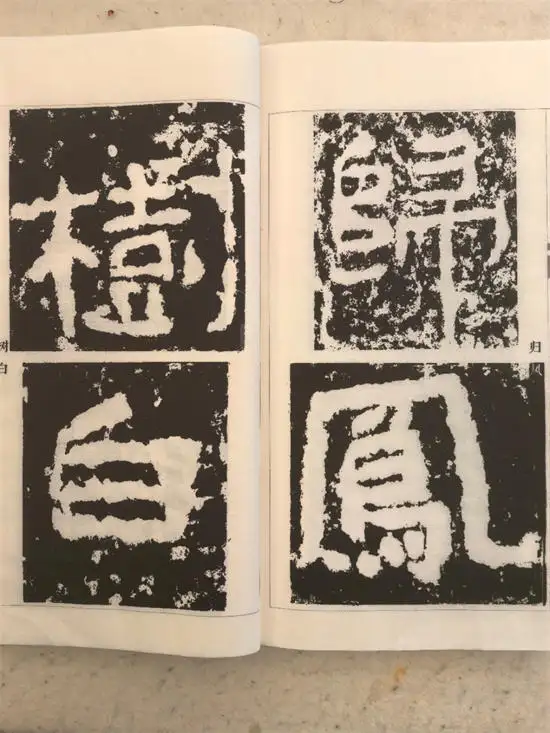

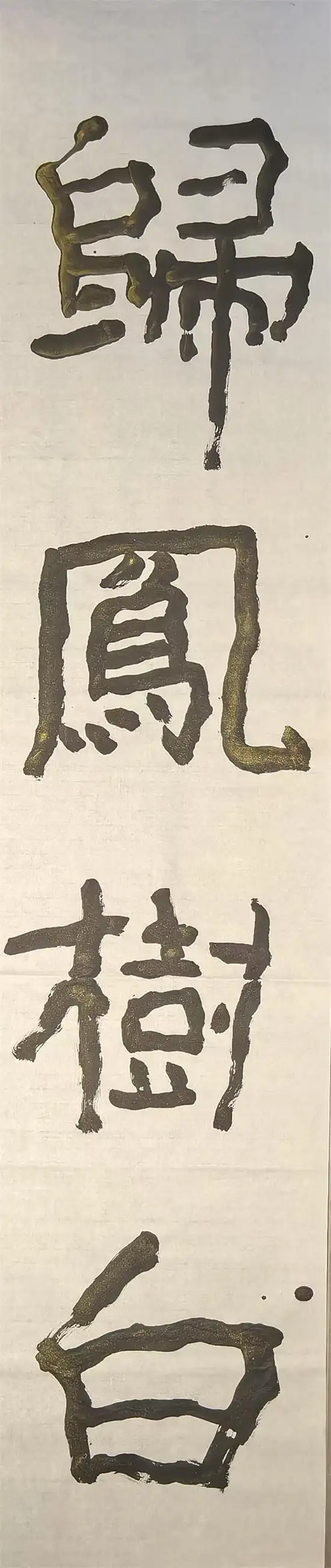

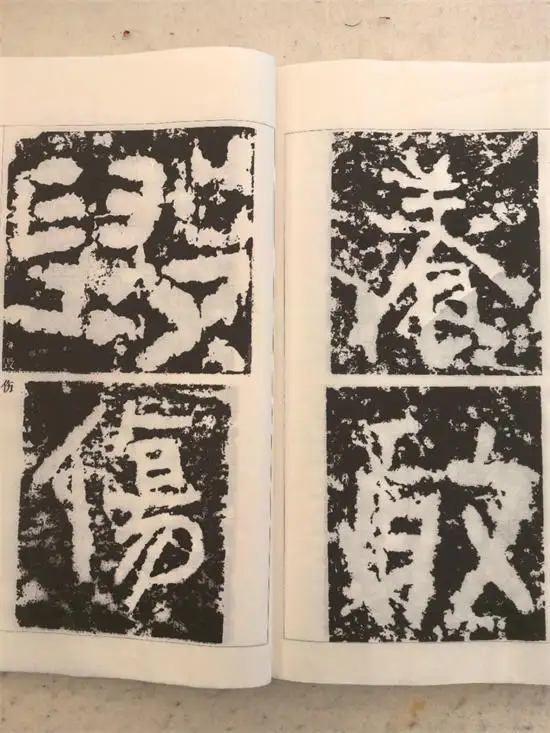

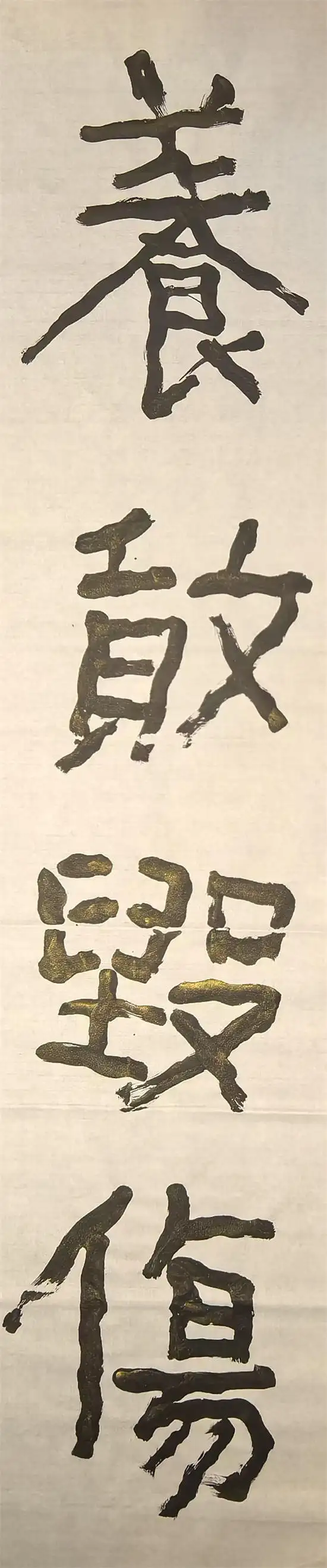

《全椒县文物志》有载,汉初已有积玉桥,而且是全椒古代第一名桥,故挢墩石刻大字,大多是该地区高人之手。他从数十年考临《瘗鹤铭》及《许长史碑》的践行,认为清道人及曾熙等人考为“萧梁人手笔”很有说服力,尤其是残字中的“凤,调,为,盖,官,育”等字与《瘗鹤铭》的篆籀加汉摩崖用笔一致,其中“陶”字与《许长史碑》(金熙长考为陶弘景所书)的“陶”字用笔与书风几乎一样!

其二,《千字文》作者周兴嗣(公元469—537)与陶弘景(公元456一536)几乎是同时代人,都是得梁武帝萧衍的器重,陶弘景更是被梁武帝认为“山中宰相”,武帝平时喜欢书法,且常与陶真人书信往来探讨书艺...,故,金熙长认为《积玉桥千文刻石》书写者乃南朝真人陶弘景无疑。

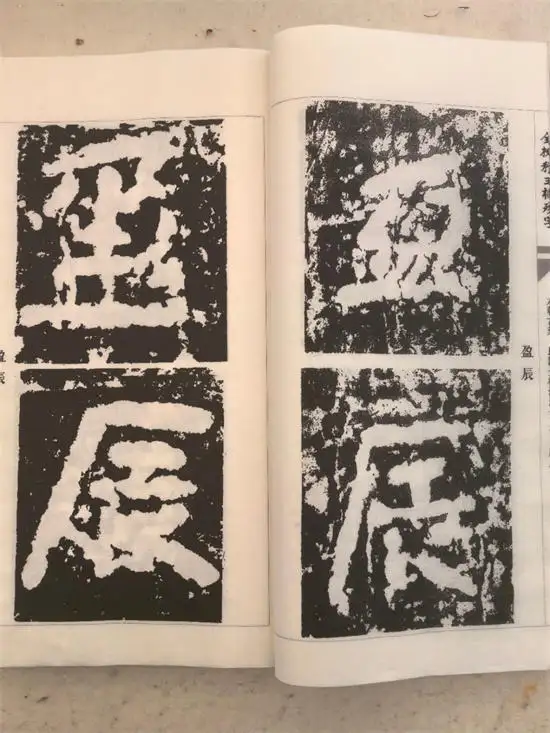

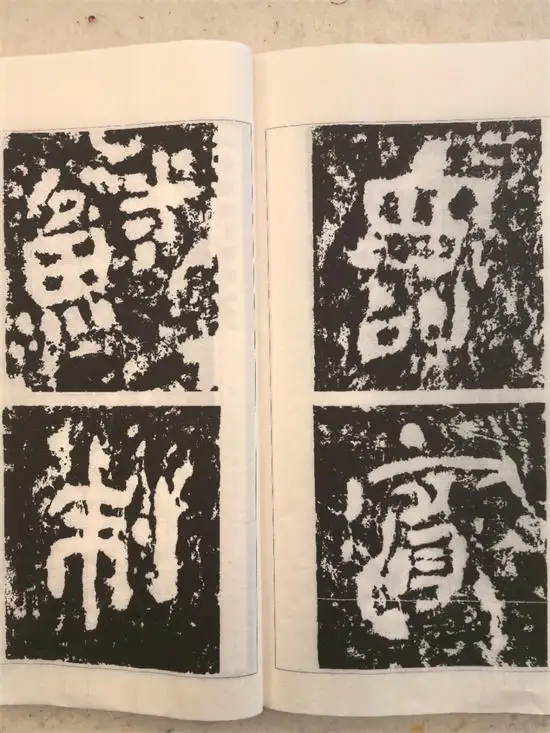

为什么在同一次拓片中,出现同字不同书风的现象?

金熙长认为虽然是同一天找到的残石上的字,但当时刻的人及时期可能不同:因历代修桥时,工匠不注意将有字的一面放在内侧,后人看缺了字故请当地名家书丹补刻,等桥塌了后,有字的原石与补写的石头都出现了!另外,补写的人也可能是原作者的弟子或同流派的后人所为,故书风亦较相近。

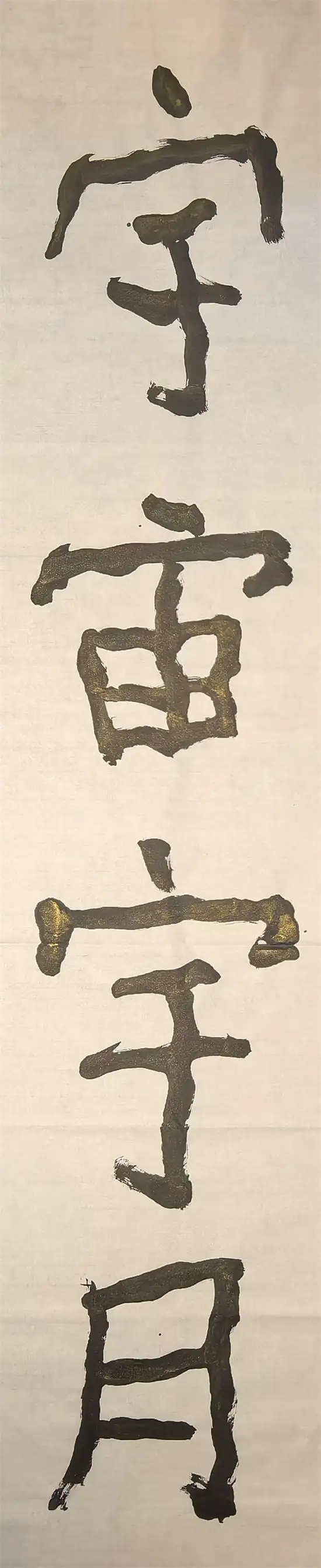

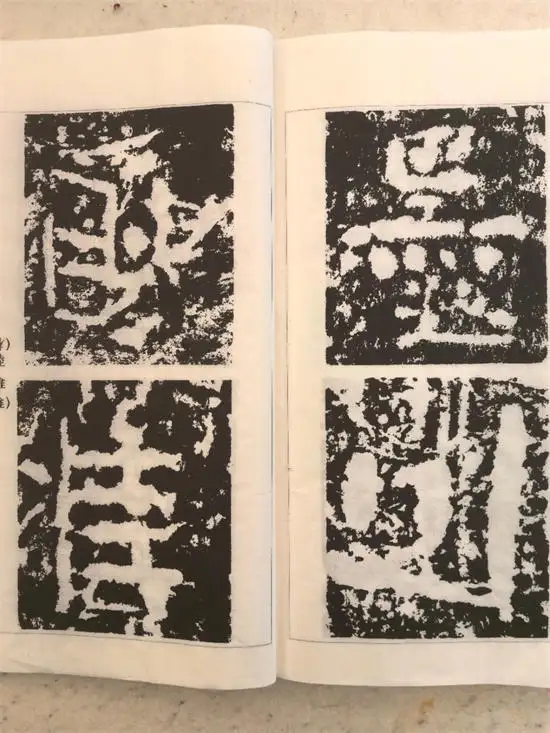

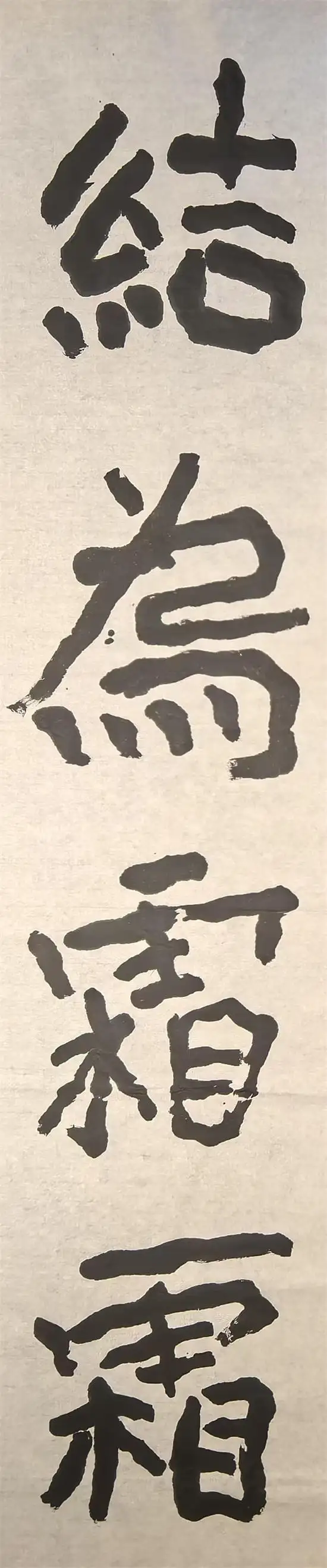

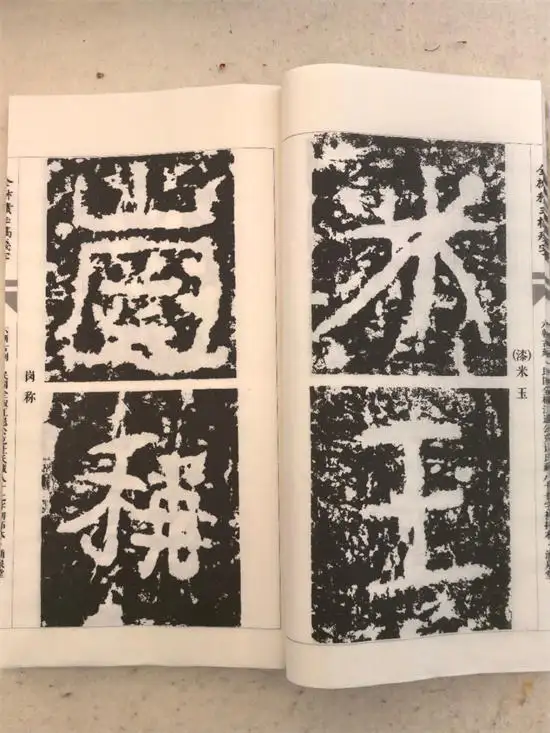

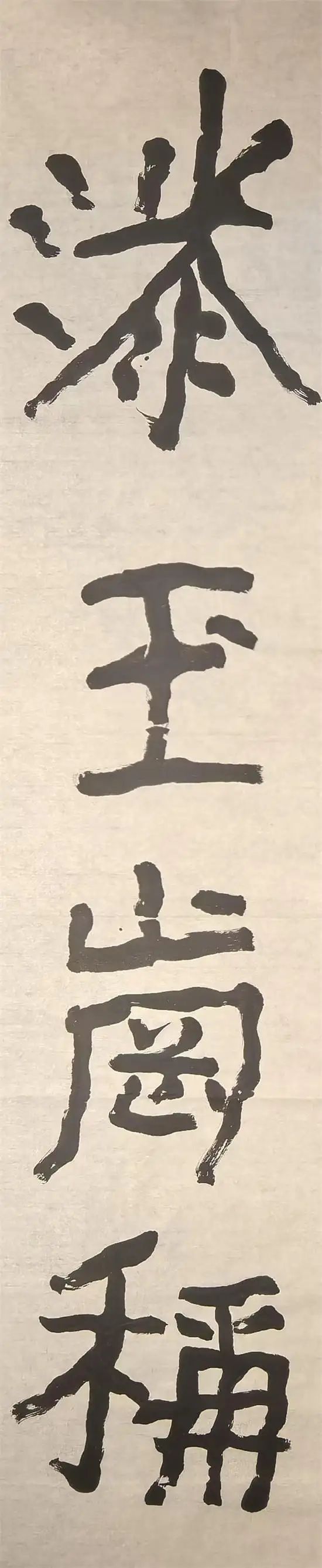

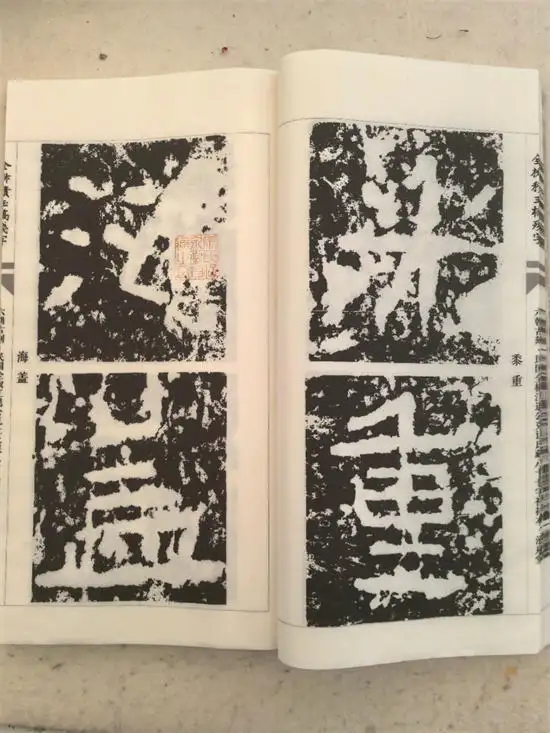

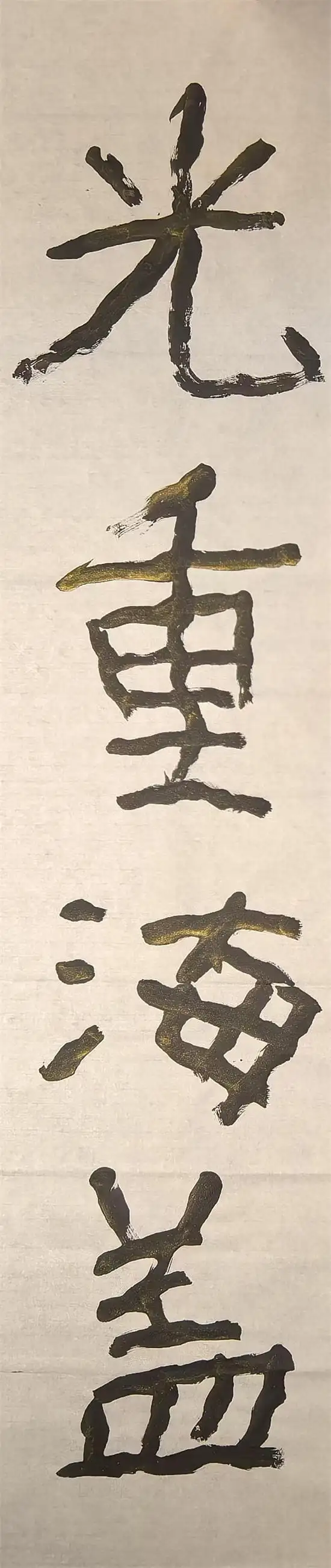

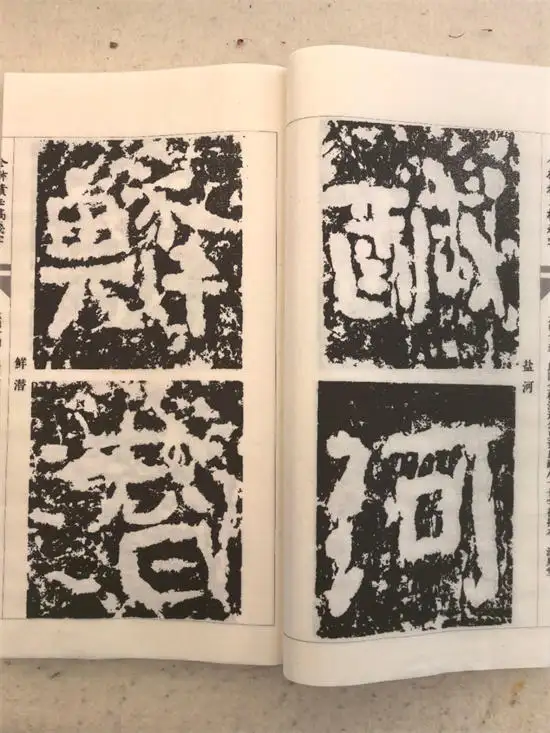

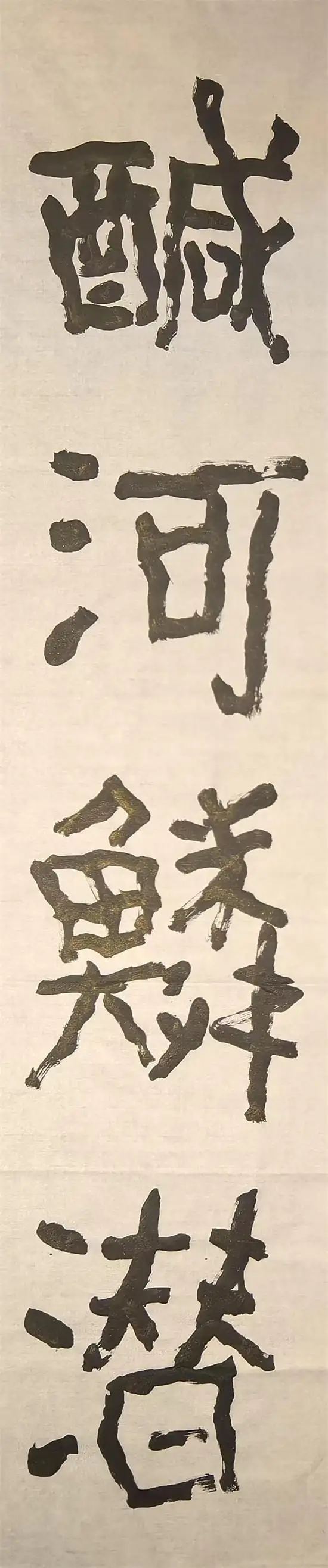

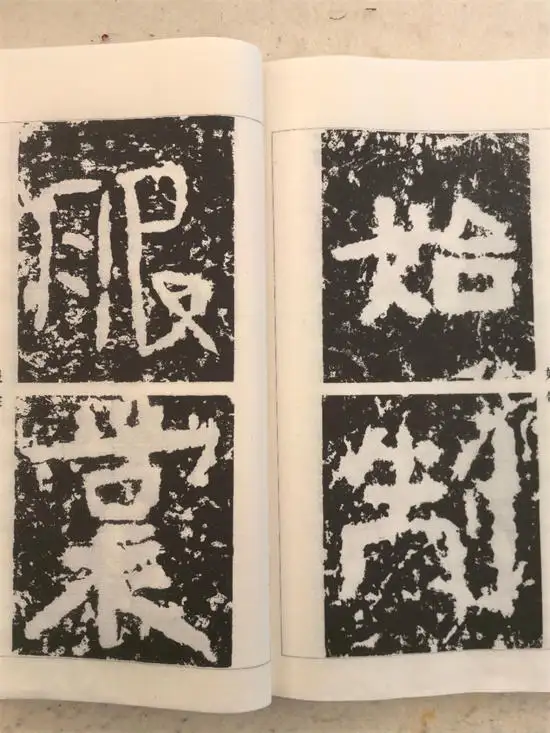

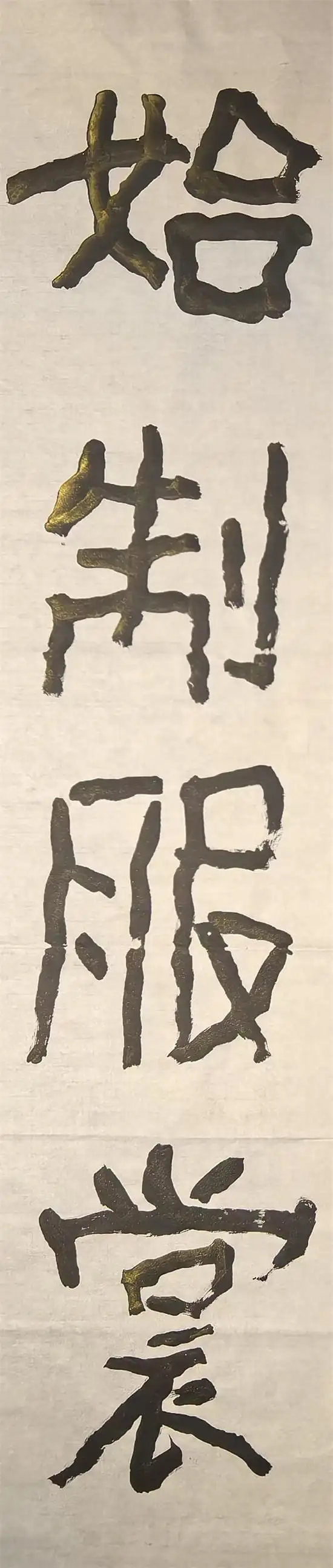

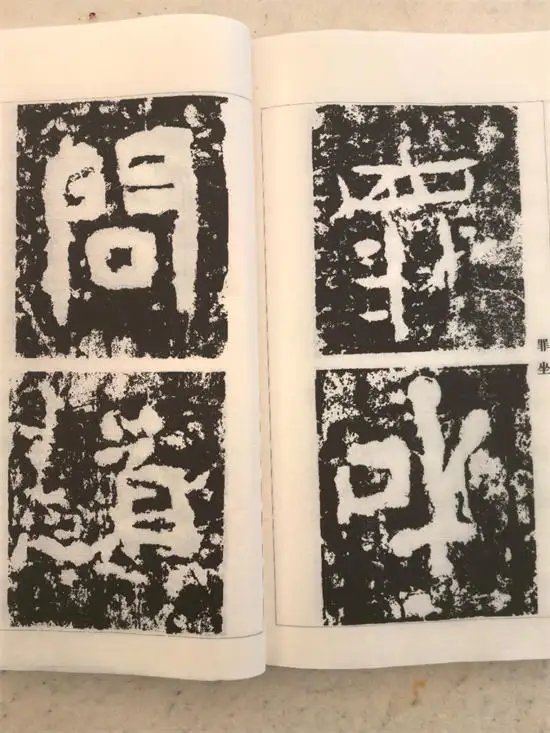

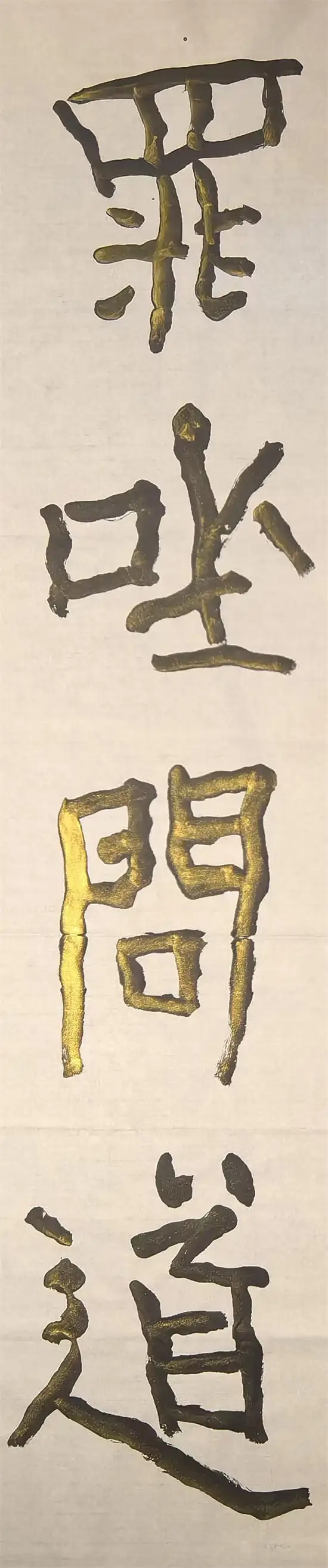

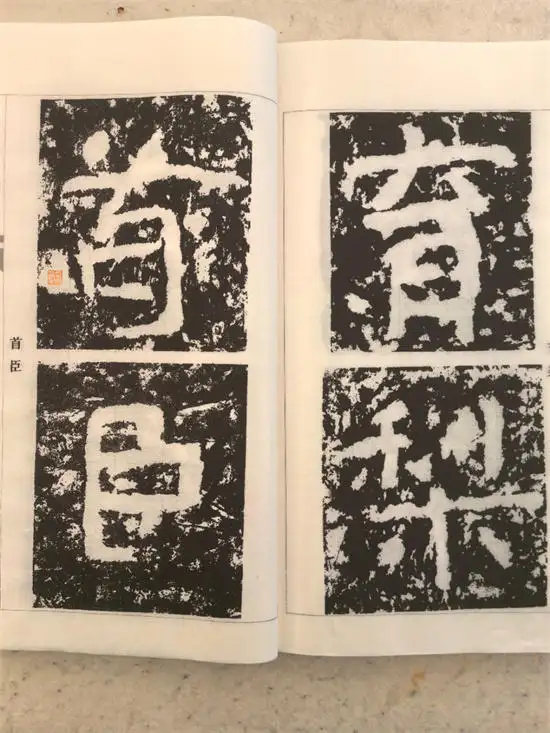

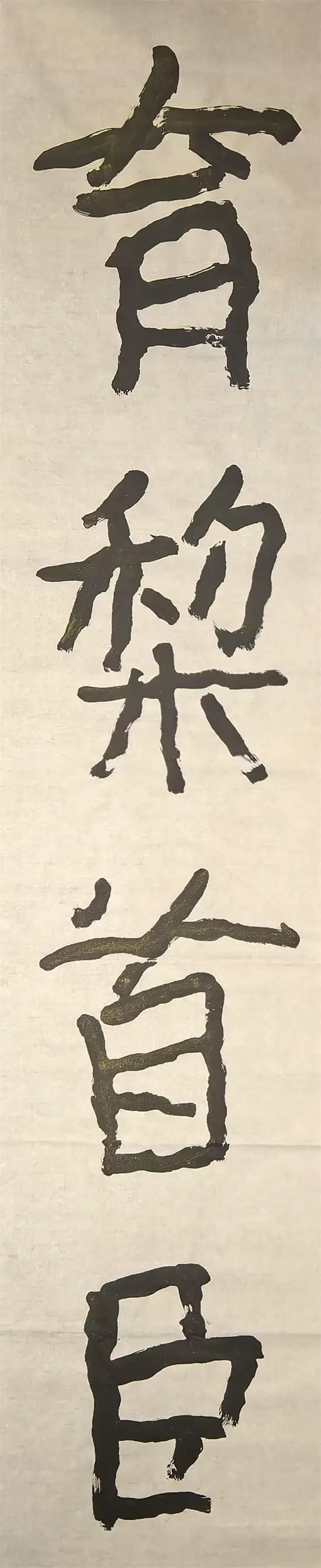

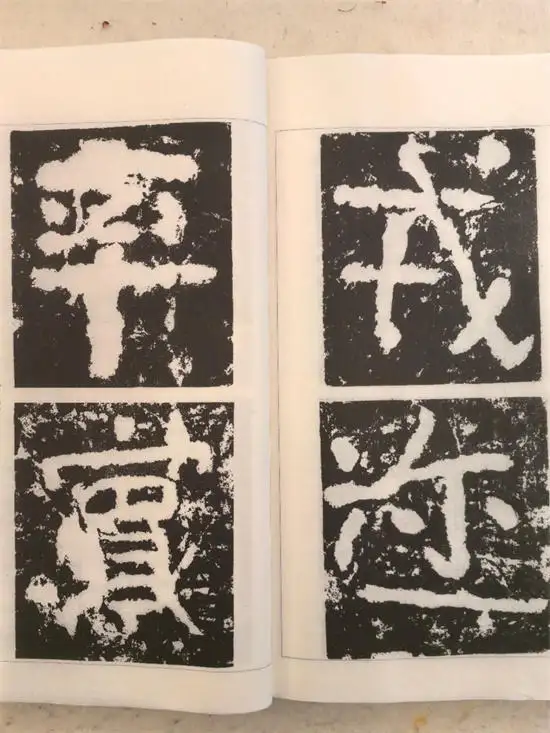

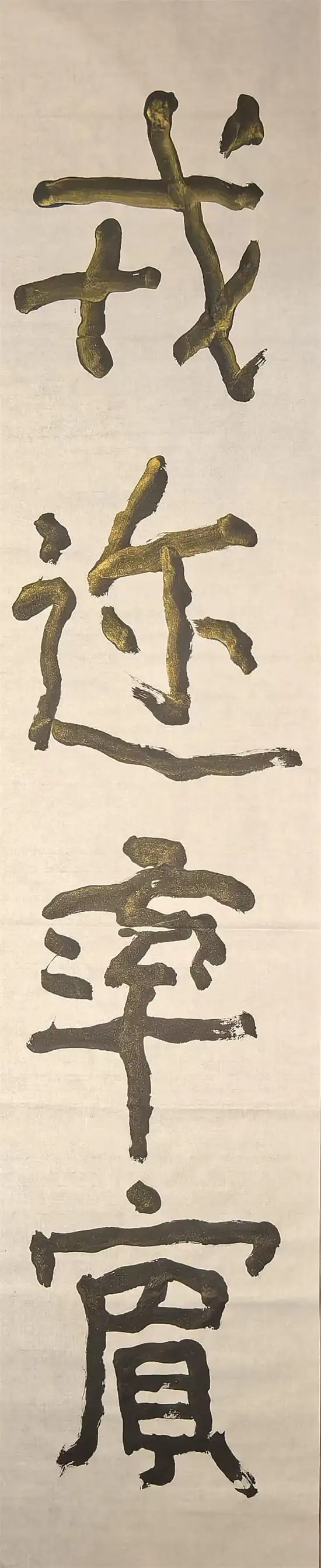

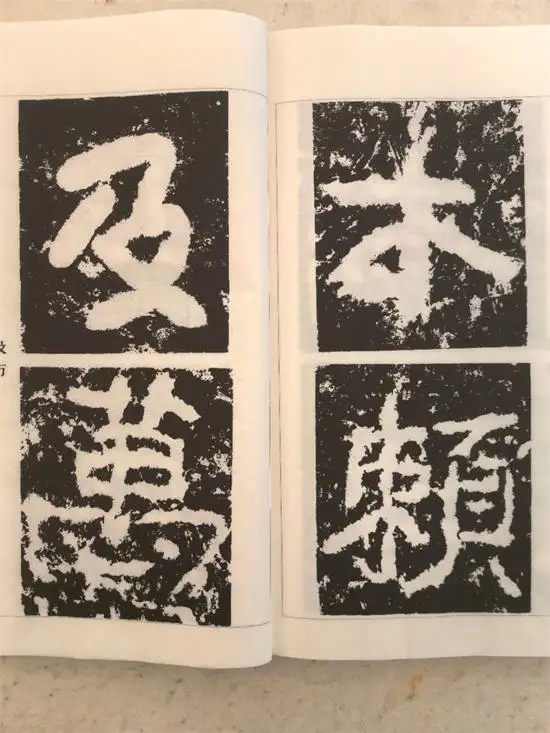

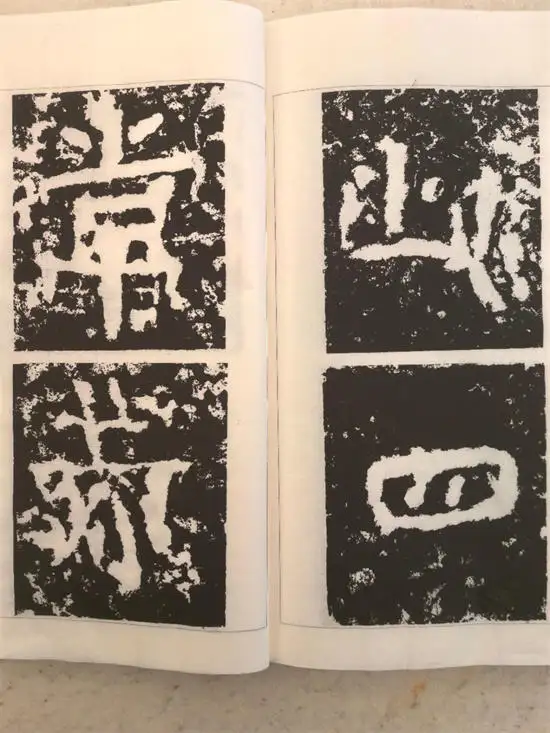

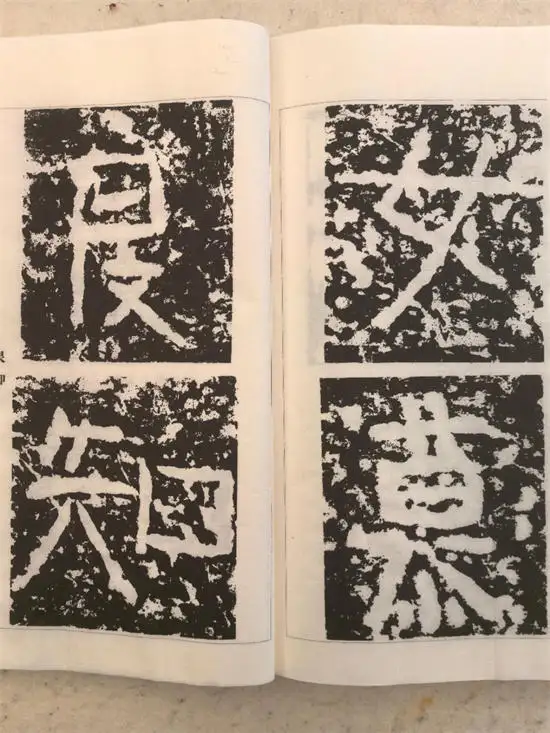

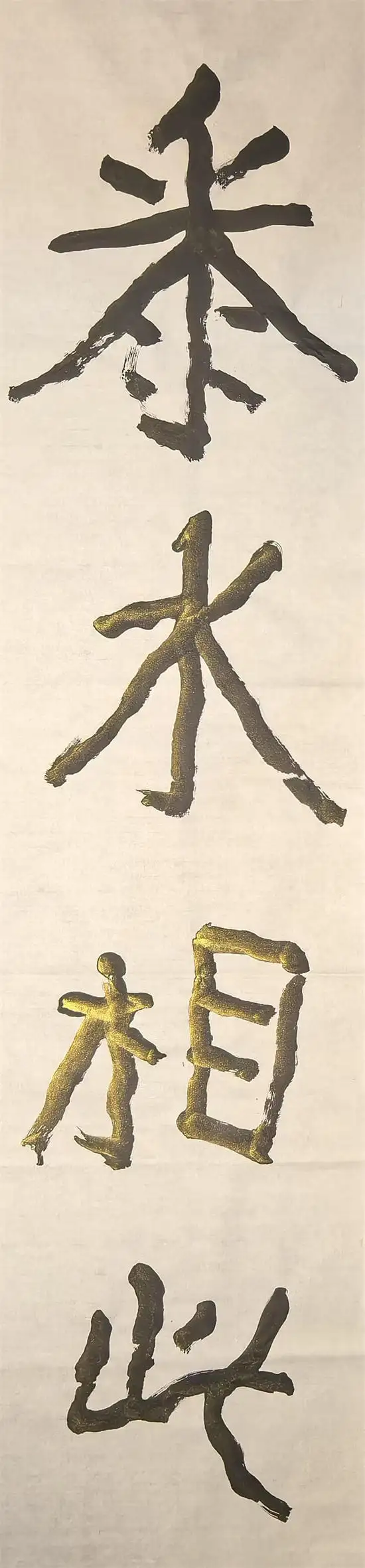

再次,近年来发布在各家媒体上的《积玉桥石刻》诸版本中,都有二个“米”字,其实,原文原刻里并没有米字,据金熙长考证:是因石头年久损坏分化造成线条模糊,原字应该分别是有米字形状的“黍”字及“漆”字或“光”字,(见下图),千文里也有“秬黍惟馨”、“珠称夜光”及“漆书壁经”三个成语与其对应。

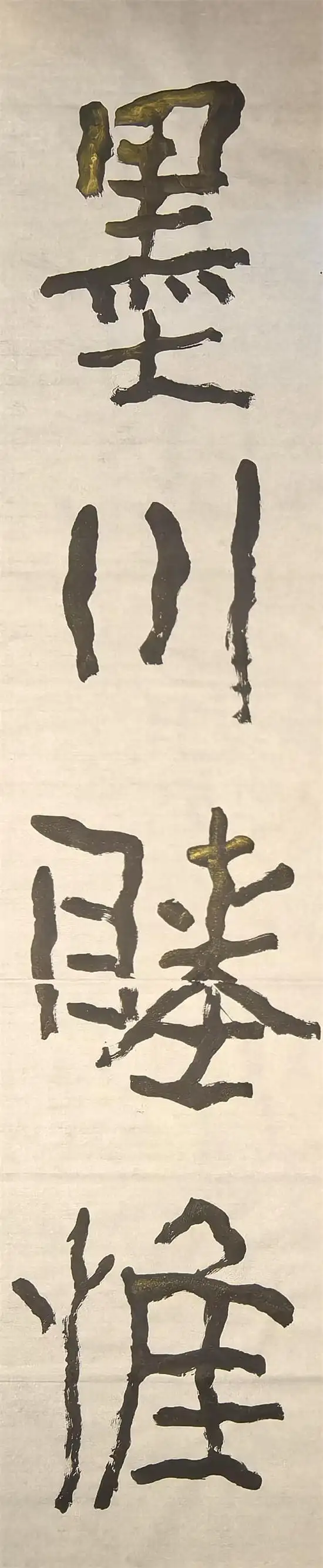

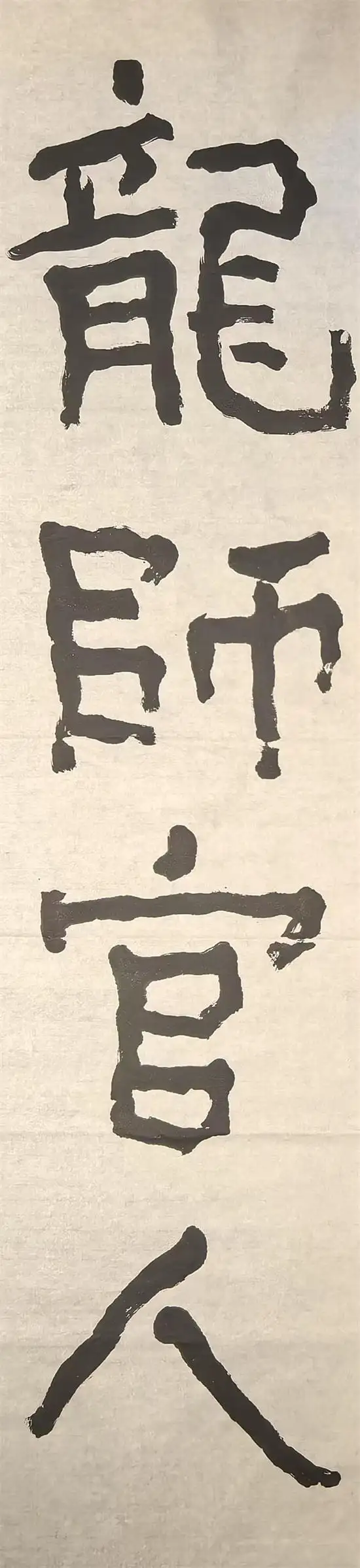

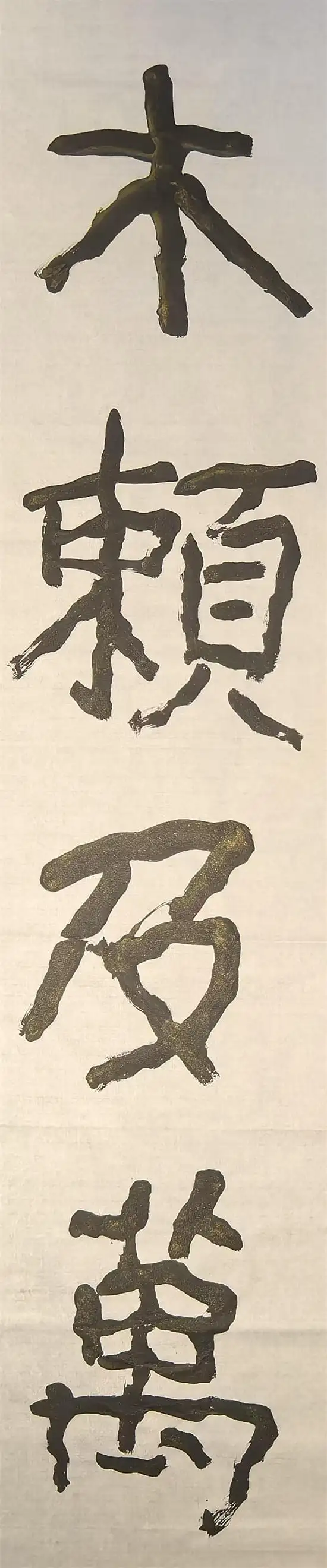

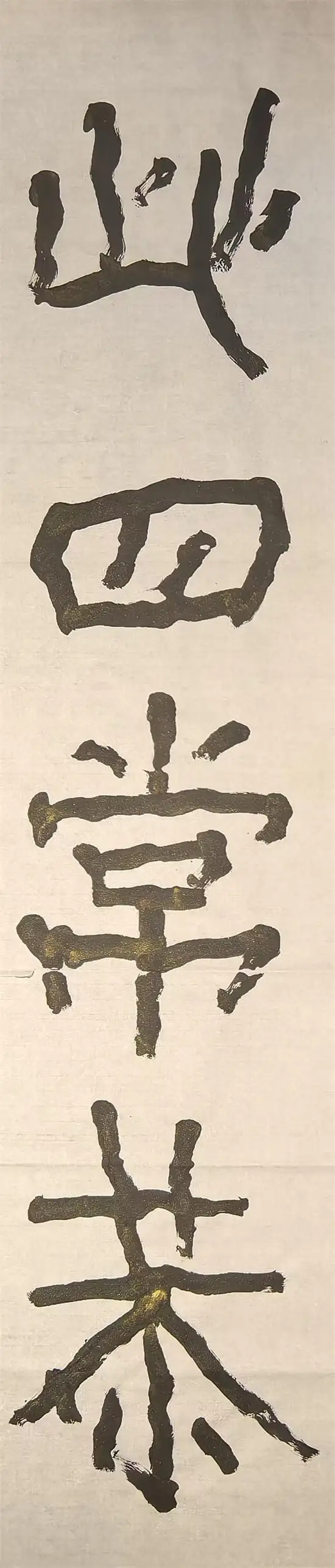

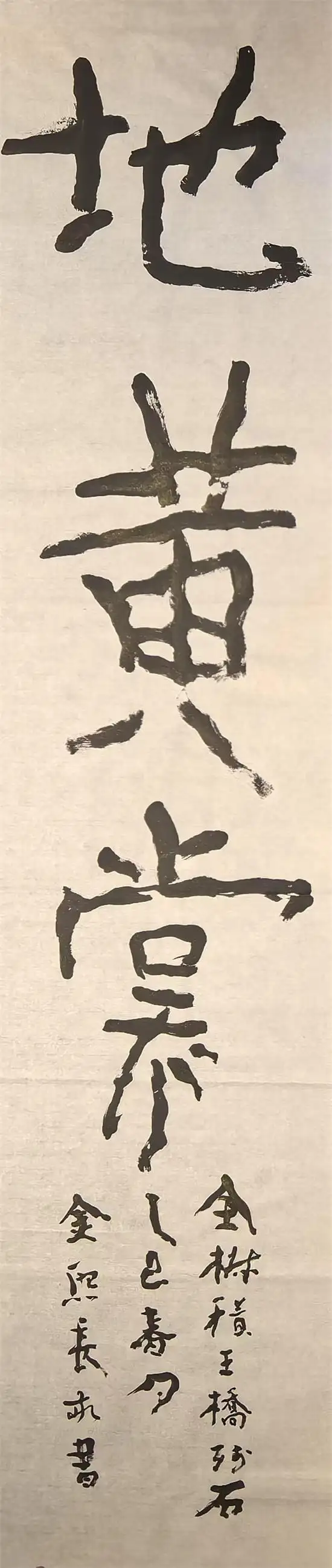

还有,目前在网上发表的《积玉桥》临作中,所有的书法家都将“爱育黎首”的“黎〞字写成“梨〞字,“川流不息”的“川”字写成“山”字了...

金熙长认为原字是黎字,也是因年久石损,线条残缺所致,如细看,刂字右上方有一撇,汉简及南北朝时期的书家就有将“氽”字写成“木”字的习惯(见下图)。

“川”字下面的横画是石头破裂所致,后人误认为“山”字。

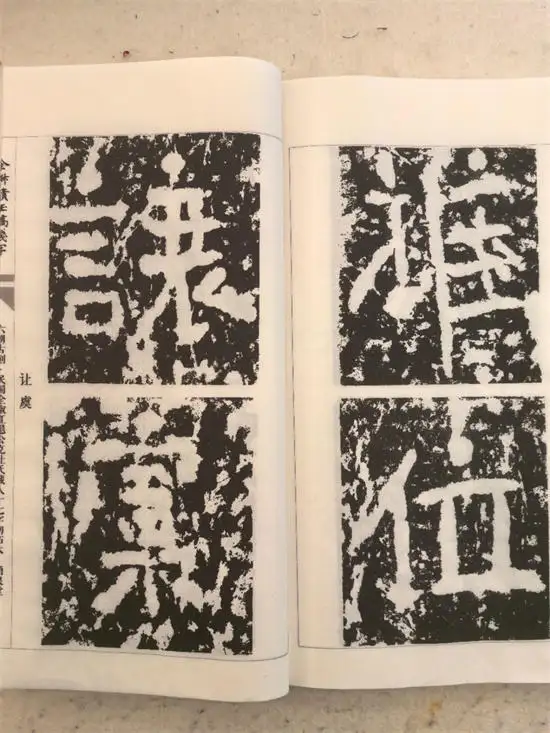

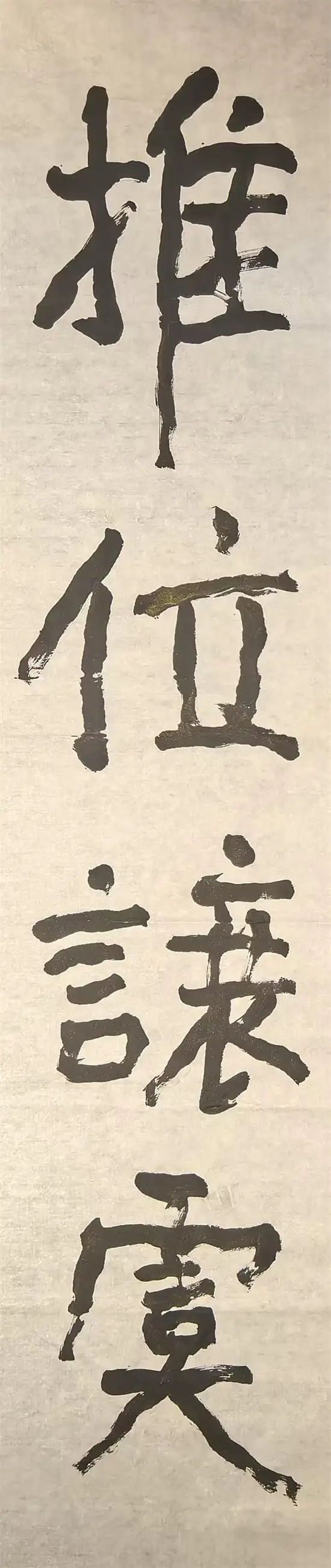

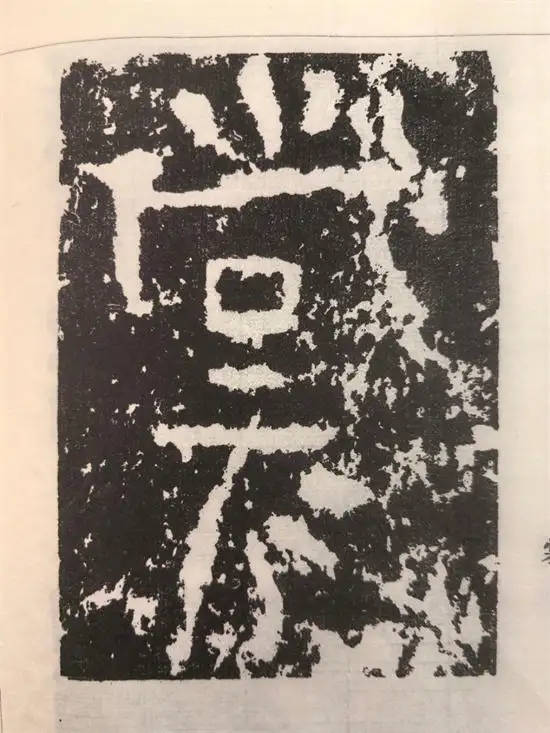

“恭惟鞠养”之“惟”字,目前多数金石家误考为“维”或“准”字,经金熙长细考:左边一竖的右上方有一斜点,与左边一点形成竖心旁,故应为“惟”字(见下图)…

附/作者金熙长简介:

隐士书家金熙长(原名金龙)作为当代碑学复兴的重要推动者,其书法实践与理论深刻融合了传统碑学的精髓与道家哲学思想,形成了独特的“真阳笔法”和“隐士书风”。以下从多个维度解析他对碑学美字的思考及贡献:

一、碑学理论的创新与倡导

1. “真阳笔法”的提出

金熙长在2015年首次提出“真阳笔法”,强调书法需以雄浑、豪迈、富于变化的笔意展现阳刚之气,反对浮华萎靡的书写风格。他认为,真阳笔法不仅能还原南北朝碑刻(如《瘗鹤铭》《许长史碑》)的原始神韵,更蕴含“创新与开拓”的时代精神,甚至关乎文化传承与国家气度。

- 特点:阴阳互补、方圆兼用、虚实结合、气韵贯通,如《瘗鹤铭》中的线条处理“似直非直含太极”,体现道家动静相生的哲学。

2. 碑学与道家文化的融合

他主张书法需“求学于天地”,从自然中汲取灵感,将道家“天人合一”的哲学融入碑学实践。其作品追求“清、远、沉、亮”四境,既具金石气又显山林逸气,如《瘗鹤铭》临作被誉为“浑元一气,涤荡心灵”。

二、临古与创新的实践

1. 系统性碑刻考证与临写

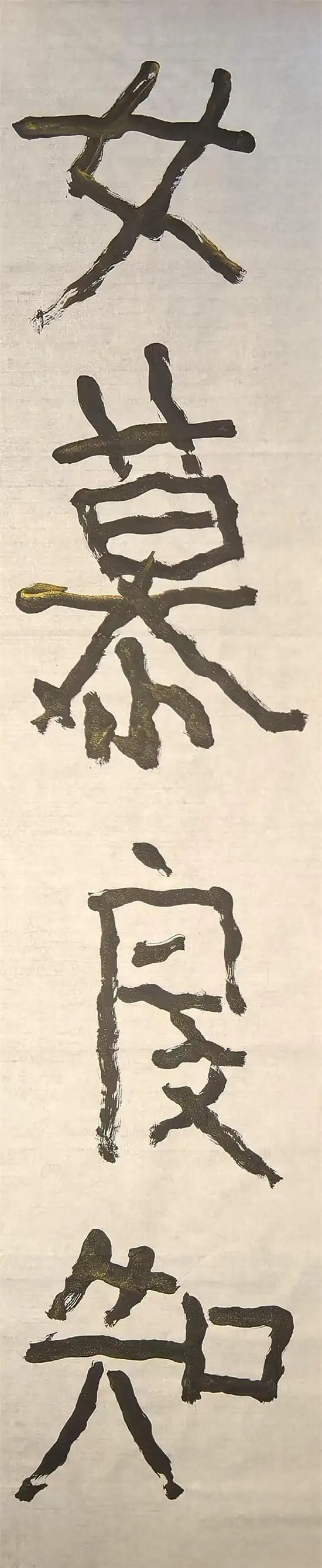

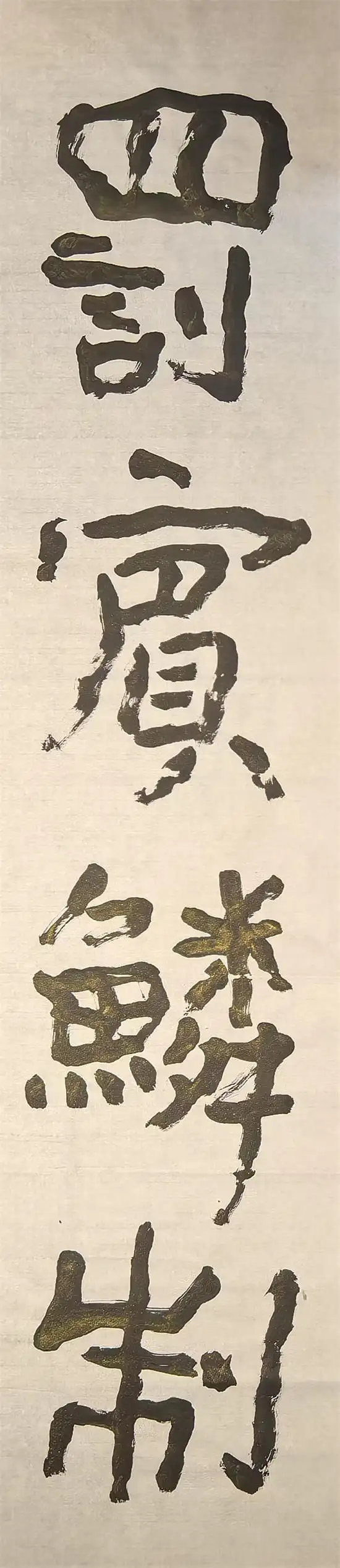

- 金熙长通过长期临摹《瘗鹤铭》《郑文公碑》《晖福寺》等南北朝碑刻,结合汉隶、篆籀笔意,还原碑刻未刻前的“仙家书风”。例如,他考证《积玉桥刻石》的残字,推断部分为后人补刻,并纠正“梨”为“黎”、“山”为“川”等误读,填补了学术空白。

- 其临作注重“形临”与“意临”结合,如《瘗鹤铭》的临写既忠实原碑,又融入个人对道家符箓美感的理解,形成“野逸古厚、清奇空灵”的独特风格。

2. 碑帖融合的创作突破

金熙长提出“草从篆化、楷从隶出”,将篆隶的古朴与行草的灵动结合。例如,其榜书对联《天地与我并生》以魏碑为基,结体宽博,线条兼具金石厚重与仙家飘逸,被称为“金熙长体”的典型代表。

三、对书法美育的贡献

1. 教育理念的革新

金熙长呼吁书法教育应“写大字立大志”,反对初学阶段使用小狼毫书写媚秀小字,提倡以长锋羊毫临习汉魏名碑,培养青少年的宽博胸怀与创造力。他认为,过于工巧的技法会压抑灵性,甚至导致“精致的利己主义”。

2. 教材与字帖的编撰

他编著的《学生临碑辅助字帖》系列考证了数十种古碑的原貌及缺损内容,系统梳理碑学脉络,为学习者提供权威参考。此系列被评价为“填补碑学教育空白”的里程碑式著作。

四、社会影响与学界评价

1. 文化意义与审美价值

金熙长的作品被视为当代书坛的“清流”,其隐士形象与山林气书风颠覆了展览体书法的媚俗倾向。评论家史峰称其书法“胎息篆法,参融行草,兼具古雅与飞动”,收藏家印海波更认为其临作“仙家气息扑面,十年内无人超越”。

2. 国际传播与认可

其作品被耶鲁大学等国际机构收藏,并被纳入方正字库(如《方正字迹-金熙长标题体》),广泛应用于文化设计领域,推动碑学审美的现代转化。

五、总结

金熙长通过“真阳笔法”的理论建构、碑刻考证与创新实践,不仅复兴了南北朝碑学的原始神韵,更将道家哲学与书法美育深度融合,为当代书法提供了“清、远、沉、亮”的美学范式。他的贡献不仅在于技法突破,更在于重新定义了书法作为文化载体的精神内涵——既是艺术表达,亦是修身养性之道。正如其自撰联所言:“墨写千秋意,诗传万古情”,金熙长的碑学探索,实为传统艺术在当代语境下的创造性转化。

(以上内容由DeepSeeK自动生成)

本期编辑/善之 心照

图片提供/心照

图片设计/晓霞