编者按:

在古典家具的悠悠岁月里,家学文化如同一缕不绝的幽香,萦绕其间,而书法艺术,则似那点睛之笔,为这份文化底蕴增添了更为绚丽的色彩。金熙长先生作为当代劝善学者,对家学文化与情性教育有着深刻的见解,他的观点与古典家具所承载的家学文化可谓相得益彰。

金熙长先生强调情性教育是从出生到生命结束都应贯穿的教育,家学教育与情性培养是弘扬中华民族传统美德、建立公民良好人格品格的大事。这与古典家具所蕴含的家学文化不谋而合。古典家具作为家学文化的物质载体,其蕴含的“礼”与“序”,以及通过雕艺、纹饰等传达的家族理念,都是对后人情性培养的重要途径。

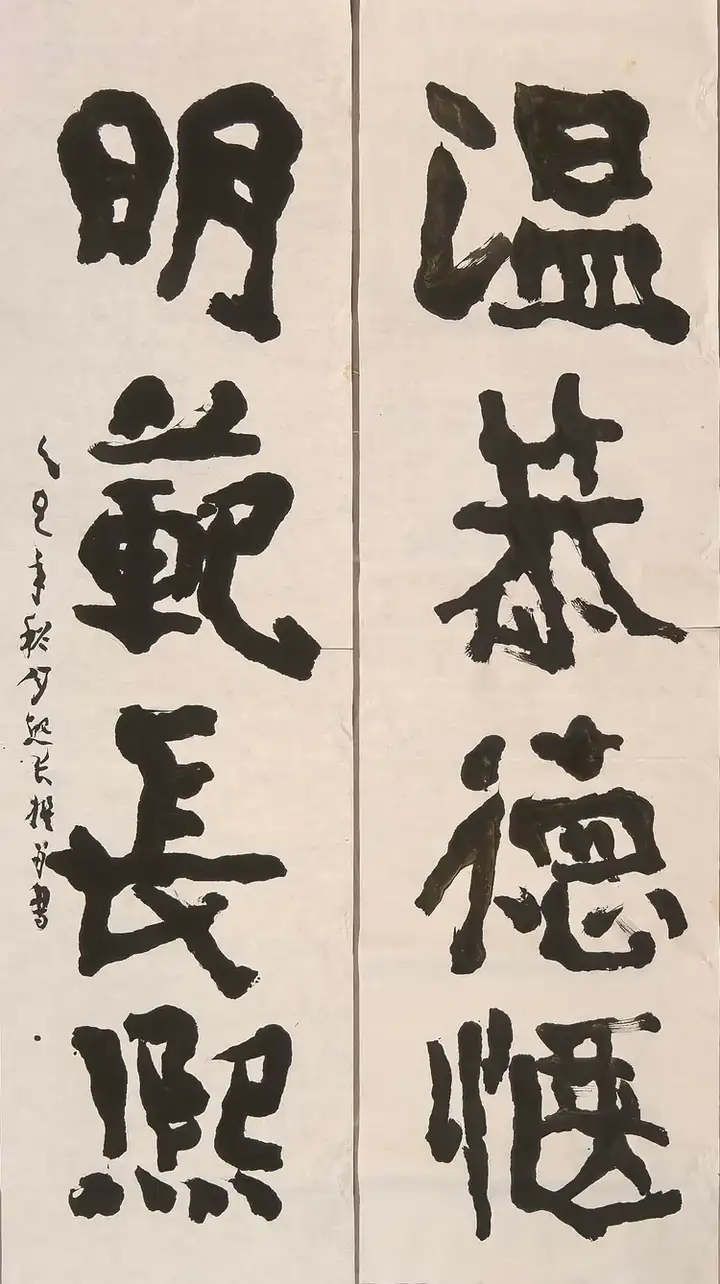

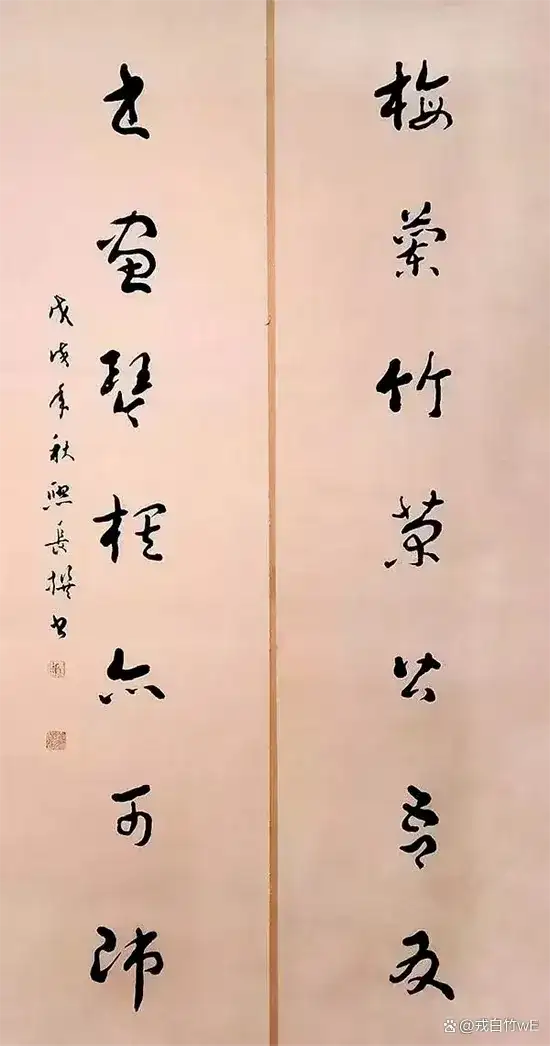

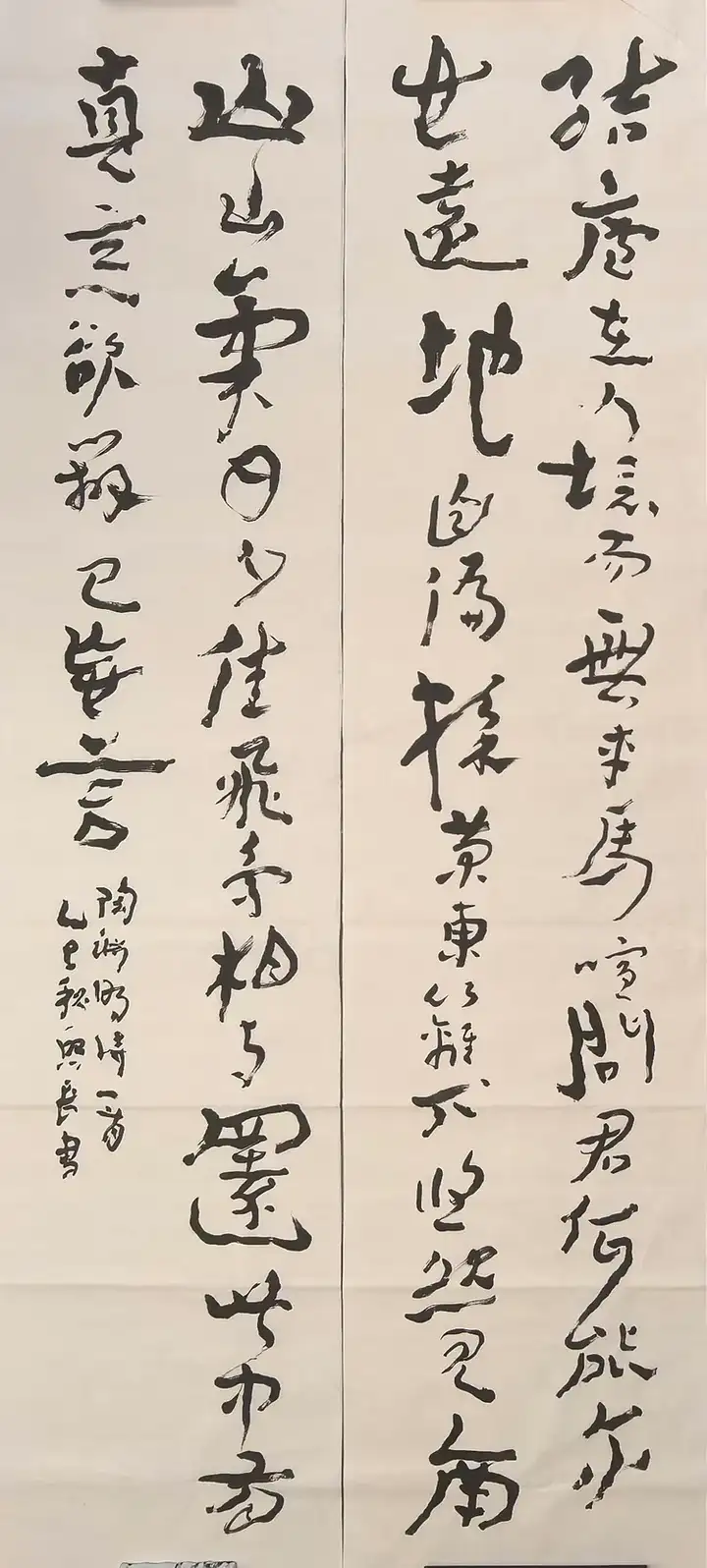

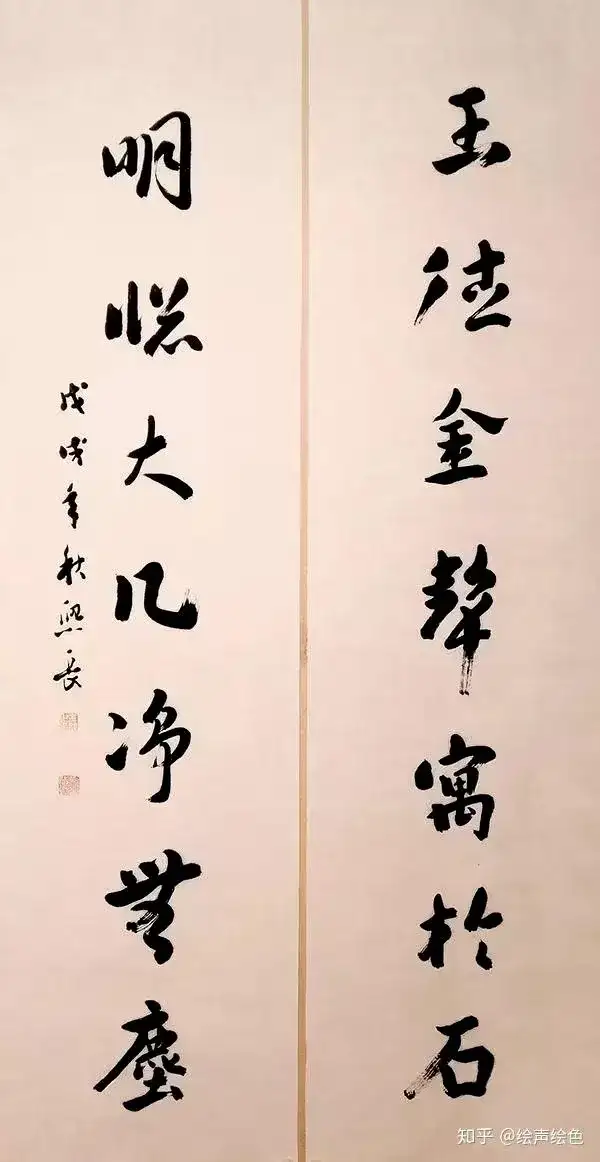

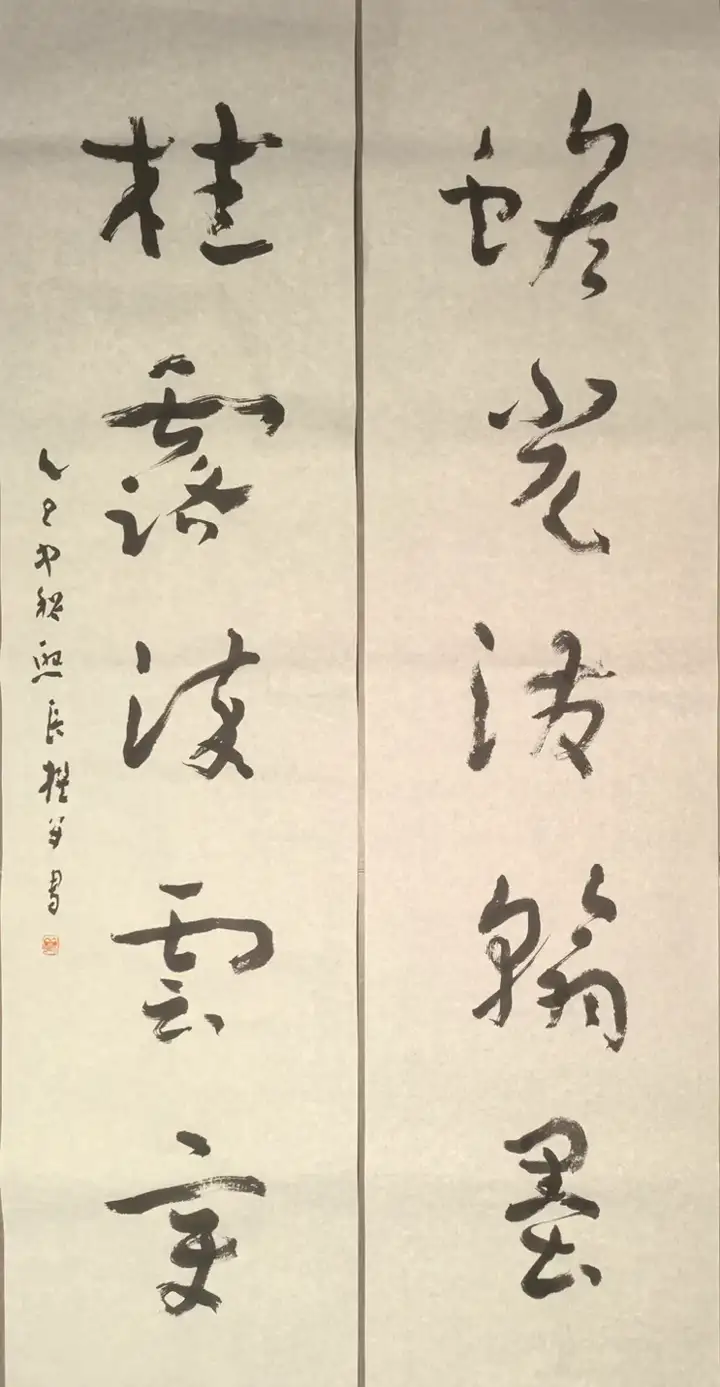

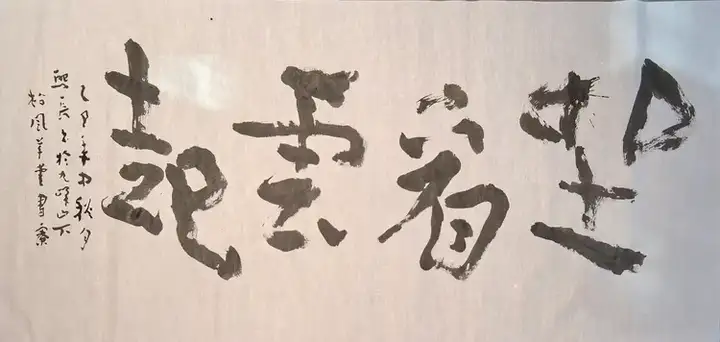

而金熙长先生的书法作品,更是将家学文化以一种直观而艺术的方式呈现出来。他致力以书法弘扬传统家训,如他所书的《温恭德惬,明范长熙》,寥寥数语,却蕴含着深厚的人生哲理与家族传承的期望。书法艺术与古典家具一样,都需要时间的沉淀和匠心的雕琢。一幅精美的书法作品,如同一件典雅的古典家具,能够让人在欣赏其艺术美的同时,感受到传统文化的熏陶和滋养。

当我们将金熙长先生的书法作品与古典家具置于同一空间,便会发现它们之间有着一种天然的和谐。书法的线条之美、笔墨之韵,与古典家具的造型之美、工艺之精,相互映衬,共同营造出一种浓郁的文化氛围。在这样的氛围中,家学文化得以更好地传承和弘扬,情性教育也能够在潜移默化中得以实现。

正如金熙长先生在其著作《人生第一步》中所说,情性靠的是“少小若天性,习惯成自然”的养成及修为。古典家具与书法作品,正是通过日常生活中的耳濡目染,让我们在不知不觉中接受家学文化的洗礼,培养出良好的情操和品性。它们是历史的见证者,也是文化的传承者,在岁月的长河中,静静地诉说着家族的故事,传递着中华民族的精神命脉。(编者)

金熙长丨木载道,器传家:古典家具中的文化与哲思

现代家居多逐欧风美尚,以舒适创意为尚,然潮流起落无常,转瞬即湮。待喧嚣稍歇,有识者回眸顾盼,渐以文化内涵为审美圭臬,欲寻人文气息浓郁、个性趣味盎然之居境,昔年遗落柴扉之古典家具,遂重归世人视野。

中国古典家具,经千百年岁月淬炼,融世代艺人心血,深植华夏历史文化沃土。其艺韵卓然,文蕴沉厚,引人遐思千古,成为士人彰显品味、张扬个性之载体。实则,作为日常用度之物,它更承载家族理念,见证家学渊源。家族薪火相传间,后人不断为其注入新思,家学文脉遂在木石间愈发醇厚。

忆昔游皖地古宅,青砖灰瓦间幽巷深深,偶入厅堂,见祖宗牌位下,酱色八仙桌两侧,太师椅端方而立。虽陈设如旧,却有凛然威仪扑面而来,恍若族中长者正端坐其上,将开家族要事之议。今观古剧厅堂场景,亦多见祖宗牌位与井然桌椅,庄严肃穆之气自生。牌位旁“忠孝仁礼仪,天地君师亲”之联,寄寓祖辈望子孙以仁义立本、以孝悌传家之愿。那厚重木作,是祖辈置产立籍、光耀门楣之证;其严整摆放次序,更昭示“长幼有序、兄友弟恭”之古训,尽显家学之“礼”与“序”。

细观明式家具之精髓,可见道教智慧深蕴其间。其线条之流畅空灵,结构之疏朗简净,暗合道教“大象无形”之审美追求。一具素面圈椅,座面离地尺寸暗合“天地之数”,靠背弧度顺应人体脊柱曲线,正是“天人合一”思想在日用器物上的完美体现。书房翘头案,案头微扬若飞鸟展翅,寓“抬首见道”之意;案上供赏石,石之“瘦、皱、漏、透”恰是道教崇尚自然的审美外化。而博古架的空灵架构,通过虚实相间的格局,诠释着《道德经》“有之以为利,无之以为用”的深刻哲理。

吾幼时所眠雕花木床,三面及顶皆刻圣贤故事,辗转间目之所及,皆是先贤行迹。数十载光阴流转,床间人物依旧栩栩如生,故事亦深印于心。家中无甚珍玩,然文房四宝齐备,古旧书架上,破损的碑帖与古籍尚存数册,虽简朴却“富足”。

“少小若天性,习惯成自然”。正是这般家居氛围,在我年少时播下文化种子,令我日后矢志弘扬中华文脉,至今不悔,我后来撰写的以情性教育为主题的《人生第一步》一书,成为第四届深圳读书月推荐读物。

古典家具之雕艺,精巧绝伦,令人百赏不厌。浮雕、线雕、剔底平雕、圆雕等技法各异,南北风格亦迥然不同。京作、晋作代表之北方木雕,线条挺拔,造型庄重,构图以小见大,曲线雅致,有古玉凝重之美;徽州为代表之南方雕工,线条柔和,内容鲜活,架构细腻,造型别致,满含生活意趣及艺术启迪,为我后来撰写《书法美学》影响深刻。

而家具上的纹饰,更藏深意。如“五福捧寿纹”,取《书经》“九五福”之意,以“蝠”谐“福”,五蝠环寿,既寄寓世人福寿之愿,亦饱含长辈盼后辈子孙以德立身、颐养天年之期许。

尤值玩味者,乃古典家具之榫卯结构。不用一钉一铆,全凭木构相生,正应和道教“阴阳相济”之哲学。每一个榫头与卯眼的契合,都是天地阴阳交感的微缩景观。古人坐卧行止其间,不知不觉间就在与天地精神相往来,此乃古典家具赋予居室最深层的道韵,也为我后来提出“书道即天道”的学术主张及仙家书风的创作提供了灵感。

古人云“静能生慧,慧必能悟”,古典家具以清幽典雅之姿、醇厚人文之韵,为居者营造温馨有序之境。使人见山思静、见水思动、见石思贞、见云思变、见圣思学、见贤思齐,于日常起居间怡养性情,涵养心性。

今幸见古典家具与家学文化这般传统精粹,渐从岁月尘埃中被寻回。世人愈发追求高层次精神生活,推崇本土文化,于古物中探寻文脉,于家学中汲取智慧,实乃文化之幸。吾创办五福书院,收徒授艺,亦盼以古琴吟唱、书法研习、经典诵读之法,承传家学,让古典家具所承载的文化基因,在新时代焕发生机。

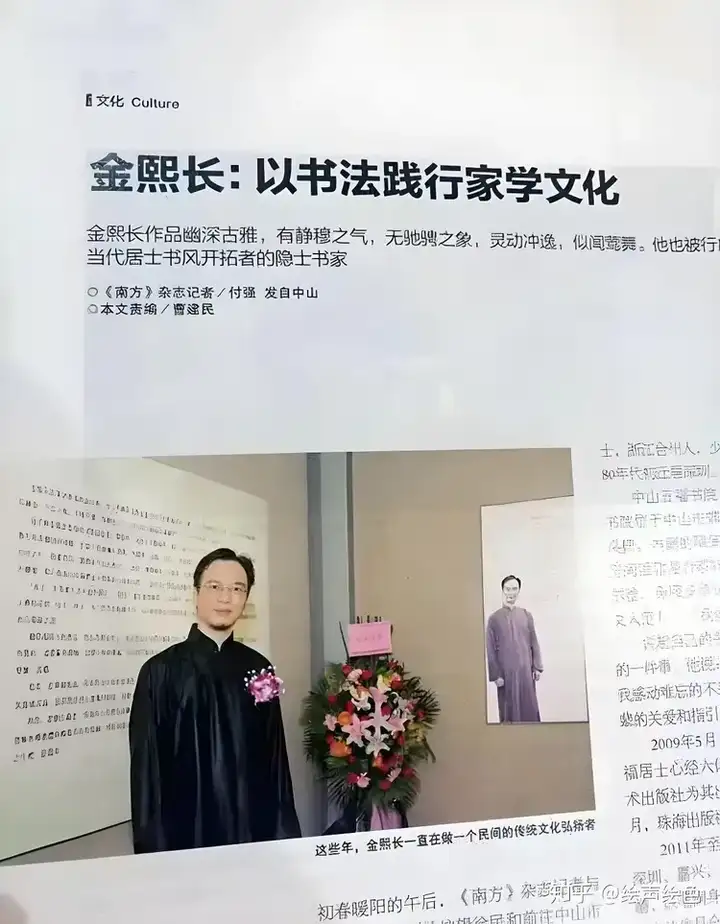

金熙长 - 当代隐士书家与碑学革新者

金熙长(原名金龙),字熙长,号常福居士,浙江台州人。当代著名隐士书法家、书法理论家、碑学文化倡导者、劝善学者。其书法以“真阳笔法”著称,开创独特的“居士书风”,被誉为当代碑学复兴的重要推动者。曾任深圳市书法家协会副主席、深圳市书画家协会主席等职,荣获“深圳市文明市民标兵”、“深圳特区成立三十周年杰出贡献奖”、“世界杰出华人奖”等多项荣誉。

一、生平与经历

1. 早期成就与深圳贡献

金熙长自幼研习书画,六岁开始学习书法。早年参军入伍,在部队期间仍刻苦钻研艺术。1983年考入中山大学,并任中山大学书法社第三任社长。上世纪80年代,作为中国内地首位赴香港举办个展的青年书家,在香港中文大学成功举办个人书法展,并在香港中文大学、中山大学和深圳大学举办书法技法与鉴赏讲座。1990年后,受深圳大学中文系主任章必功(后任校长)之邀,为中文系开设《大学书法》课程,成为深圳大学最早的书法教师。

在深圳期间,金熙长开创了深圳文化界的多项“第一”:九十年代初创办深圳第一家私营文化企业;发起成立多个青年社团,举办各类文化进社区活动;策划举办国际性国标舞大赛;自2001年至2013年,深圳市工行大厦春节期间悬挂的巨幅书法对联均出自其手笔;曾拆资近百万在深圳各大媒体做公益广告,倡导善举,被媒体誉为“倡导善举深圳第一人”。

2. 隐退与学术深耕

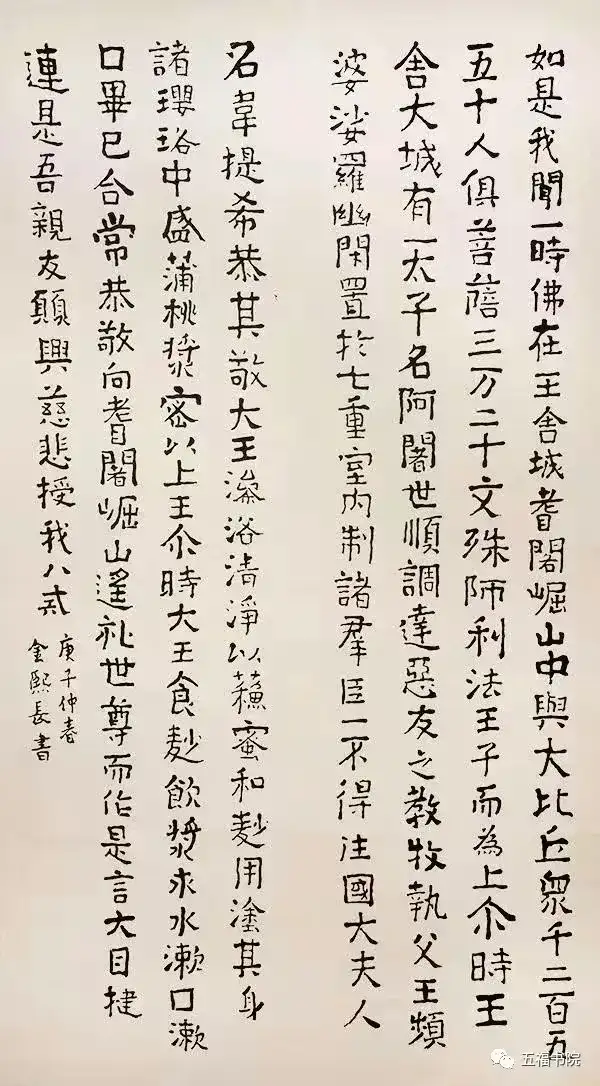

2005年后,金熙长逐渐退出商海,专注于书法研究与写作。2010年隐居广东中山五桂山,取字“熙长”,开始过清真的隐士生活。2011年在珠海古元美术馆举办“常福居士百种心经百家家训书法展”,拉开全国巡展序幕。隐居期间,他创建五福书院,通过教授古琴、书法、四书诵读等形式传授中国传统文化。后辗转江西龙虎山、浙江天台山等地,结合儒释道思想修身传道。

金熙长隐居十八年间,潜心研究碑帖,遍临汉魏以前的古碑名帖,尤其对陶弘景、寇谦之等仙家书法研习最勤。他系统考据并临写了《瘗鹤铭》、《许长史碑》等南北朝碑刻,提出“还原古碑未刻时”的创见。

3. 社会荣誉与职务

金熙长曾担任多项社会职务:

· 中国民主建国会深圳市委委员

· 政协深圳市罗湖区常委

· 深圳市青联常委

· 深圳市书法家协会副主席、顾问

· 深圳市书画家协会主席

· 民建中央书画院广东分院副院长

· 深圳市佛教协会常委

· 深圳市慈善会理事

获得的主要荣誉包括:

· 深圳市文明市民标兵(2004年)

· 世界杰出华人奖(2007年度)

· 深圳特区成立三十周年杰出贡献奖

· 深圳市优秀私营企业家

二、书法艺术与成就

1. 独特的“真阳笔法”与碑学研究

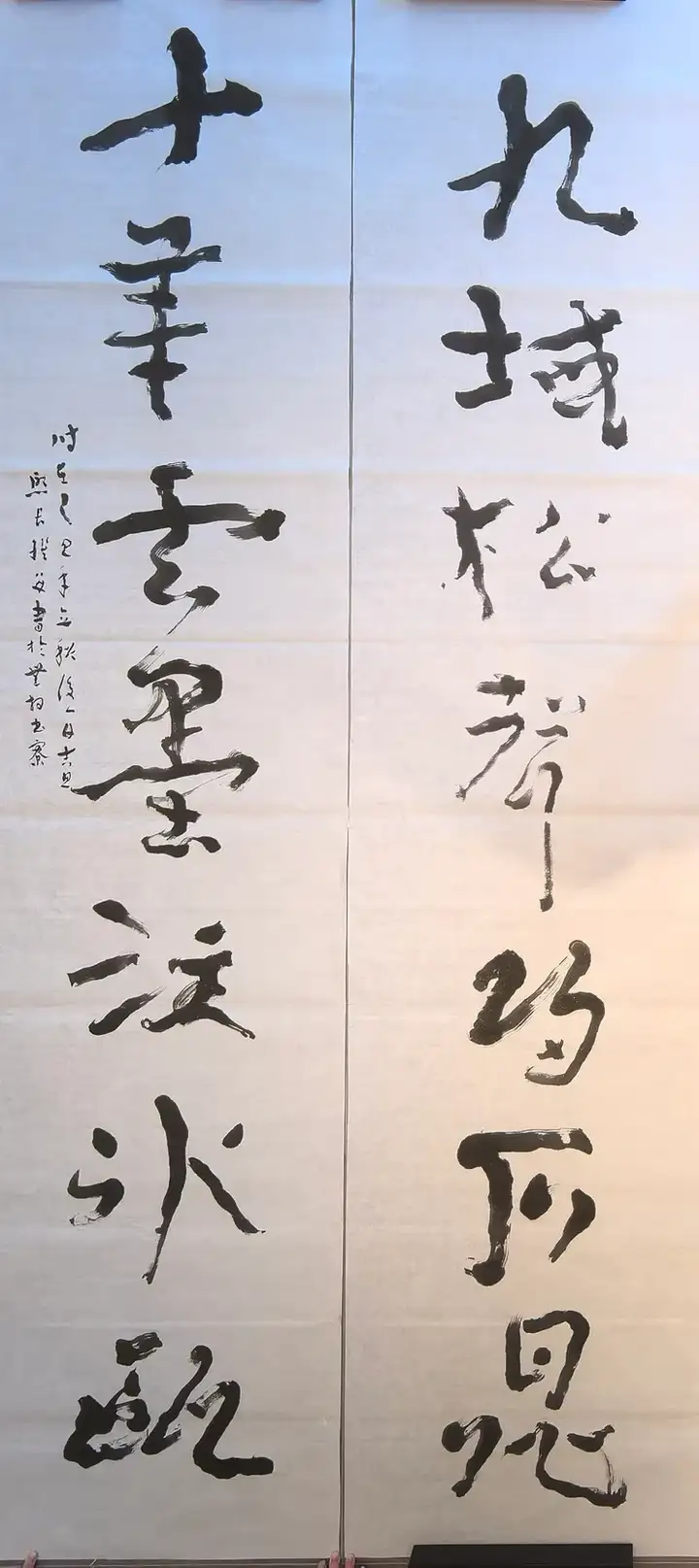

金熙长在书法上率先提出“真阳笔法”,专注于仙家碑刻的研究。他是中国书坛第一个提出用真阳笔法写仙家碑(《瘗鹤铭》、《许长史》、《姚伯多》、《晖福寺》)的隐士书法家。其书学主张“草从篆化、楷从隶出”,用笔有“不”有“而”,沉着而痛快,立意不求讨好、生拙中有率真。

他临摹古碑时不满足于简单地复制字形,而是致力于还原古碑的原始精神与气韵,追溯书丹者挥毫瞬间的生命律动。通过对陶弘景书丹时的“仙家意趣”深入揣摩,运用“古朴苍茫”的笔法,再现碑刻未刻石前的流动气韵。

2. 四品境界与居士书风

金熙长的书法作品臻“四品”之境:清、远、沉、亮:

· 清者:上清而真阳,作品中无世俗垢染,下笔清净如秋,萧疏空灵,仙气尤存

· 远者:高远,用笔古朴而旷达,令观者赏书悟太上

· 沉者:沉稳老练,雄而不露,字里行间不伤不怨,令观者意气平和、善心呈现

· 亮者:湛然,线条简约透彻,如金玉振响,荡涤心灵,远离庸俗

他的书法融合了儒家的风雅、道家的真阳、佛家的空灵,形成独特的 “居士书风” ,达到了儒释道相融合的 “中和之美” 的最高审美理想。其作品不求古而古雅肃穆,不求绚烂而疏朗幽远,不求流丽而清奇空灵。

3. 教育贡献与著作

金熙长呼吁教育界重视美育,率先提出“审美能兴国,书风即社风,美育即树人”的书法教育观,提倡碑学,学书法从大篆入门而非从唐楷入门,在汉碑筑基,认为篆隶基础才是写好楷书及行草的关健,否则就是用毛笔写的钢笔字,其线条欠缺内涵,也就是欠缺金石气与山林气。他在其书院教授学生“写大字立大志,用长锋羊毫或长锋大斗笔临习汉魏摩崖石刻,他还认为“少小若天性,习惯成自然”:通过写大字榜书培养学生厚朴宽博的胸怀,重亲情,善感恩,报国家!

他隐居十八年间,编写了《还原古碑未刻时/学生临碑辅助字帖丛书》一百册及《全国书法教师碑学美学一百讲》,系统还原古碑未刻时的原貌,填补碑帖考据与临习的空白。

他的主要著作包括:

著作类型 作品名称

书法作品集 《金龙书法》、《常福居士心经六体书》、《修心养灵》、《斋馆庙堂楹联书法赏析》

家学修养类 《人生第一步》、《家风》、《修身宝典》

养心养生类 《写心集》、《养心集》、《修心集》、《明心集》、《涤心甘露》

劝善类 《太上感应篇今注》

此外,他还在新浪微博20年来持续推送自编自导自书自撰的《书法美学》及劝善文章6038篇之多,至今每天更新。

三、社会影响与评价

1. 艺术地位

金熙长被认为是当代碑学复兴的重要推动者。其临写的《瘗鹤铭》被评价为“十年内无人超越”。2020年,方正字库推出《方正字迹-金熙长标题体》,为全球华文新闻报业、出版机构及中文AI语言大模型设计平台等提供字体服务。

他的作品多次在国内外展出,2011年以来已在珠海、中山、深圳、嘉兴、台州、临海、上海等地举办《以书立德、以笔润身——常福居士百家家训、百种心经书法作品全国巡展》。2021年5月,《隐士书家金熙长书法作品展览》在深圳璞隐酒店言甚艺术空间开幕,展出其近年创作的百家家训、书房对联、自撰诗联等150多幅作品。

2. 文化理念

金熙长率先提出“情性教育” ,并出版了以情性教育、家风及劝善为主题的著作多部。他强调书法需从自然与天地精神中汲取灵感,反对功利化创作。倡导书法家应“求学于天地”,走出书房,“与天地精神相往来”。

他主张书法不仅是一种艺术形式,更是一种修身养性的方式,通过书写可以疗愈人心、进行情性教育。他将儒释道经典研究、家训文化、情性教育及劝善理念传播融入书法创作,使书法成为“疗愈人心与情性教育”的载体。

金熙长以其独特的艺术风格与深邃的碑学主张,为当代书坛注入新的活力与思考。他的艺术实践和理念,强调文化修养与精神内涵在书法创作中的重要性,对当代书法艺术的发展提供了宝贵的启示。

本期策划:张晓霞

本期编辑:玉慈 善剑

图片提供:心照