论艺术——艺术是个性与心性的表达

胡学武/文

艺术是个性语言的诠释和表达。个性语言代表着艺术家的艺术主张,审美追求。代表艺术家自己技法独特的创造,对生活的独特理解,是自己情感诉求的表达。从这个意义上说,个性是艺术的生命,是艺术家的灵魂,没有个性也就不能称之为艺术家。所以个性是艺术家成熟的标志,也是价值的体现。

个性的形成需要一个长期的探索积累过程。绘画技法的临摹学习,风格面貌在生活中的探索实践,不仅是个性形成的必要手段,也是表达内心诉求的必经之路。艺术语言的成熟度是审美意识在手段和方式的必要保障,在基础技能掌握的情况下,独立意识、自主表达是艺术家成功与否的关键。在学习阶段,未能形成个人风格,仅能依赖模仿与借鉴进行创作,此种方式难以充分传达内心诉求,亦缺乏个性特质。其笔下的语言符号非承袭古人即效仿今人,终难觅其个人印记。我认为技法要在外界找,功夫要在家里练,个性要在心中求。所以,把前人的技法转换为自己的个性,把自然的形态转换为自己的形式,这些都需要一个不断地外化和内求的过程,以及正确的方法作为支撑。

艺术个性是艺术家内心情感经历、兴趣爱好的反映,也是艺术家气质的体现。艺术家群体中,有人偏好淡雅风格,有人偏好厚重风格;有人追求写意笔墨,有人追求水墨意趣;有人倾心大山大水,有人倾心小桥人家。总体来说,艺术家们都倾向于表现那些与自己紧密相连的熟悉事物,尤其是那些带有深刻因缘情结的物象,比如童年记忆中的一草一木或人生轨迹中的特殊场景,因为这些物象不仅最能触动艺术家的心弦,更是他们兴趣的焦点所在,艺术家可以通过它们更精准地传达内心的精神诉求与情感深度。我从小就生活在东湖之畔,那里的湖光山色、田园野趣——如村头池塘的水鸟嬉戏、田间的蛙声起伏,以及屋后山坡的老树蝉鸣——这些乡土气息的美好物象深深铭刻心底,潜移默化地滋养了我对自然的喜爱与尊重之情,这种情结如同根植于灵魂的种子,为我的艺术创作提供了源源不断的灵感泉源。如今,随着心境流转,笔尖自然而然地将其奉为创作的核心主题,每一幅画作都流淌着对自然的眷恋。那些原生态的自然景象,比如未经雕琢的山林或野生湿地,没有人为干预的纯粹更能深深打动我,唤起一种感性的本能冲动,让我以画笔捕捉瞬间的情感涟漪,从而将内在的人文情怀和精神情感通过色彩与线条进行艺术化的升华,最终转化为触动观者心灵的视觉语言。每个艺术家的创作背后都有自己很多的故事和人文情结。艺术就是源于自己对生活的理解和解读,源于自己的心路历程以及对艺术的信念和认知,这些都是支撑自己以真实的自我做属于自己的艺术的原因。我也希望我的作品永远与自然一起生长,心灵在自然中永远徜徉。

在创作理念上,我主张以文人画的笔法,画家画的技法,创“一笔画”的境界。追求重传统,尚写意精神,以写意精神去创意造境,标新立格。强调笔墨线条的书写性以草书“一笔书”的笔法入画,即“一笔画”,借笔墨之迹,造心灵之象。通过笔墨线条的变化去解构山川,整合意象,使其在具象与抽象之间、虚拟与现实之间找到意象的符号,达到形式上的笔墨化,自然上的人格化,心性上的诗意化,营造一个主体、客体、本体三体合一的笔墨品格和审美境界,呈现自我独立的精神家园。每个艺术家都有自己独特的艺术性格,创作风格,这些独特的东西都是与他的生活经历紧密联系在一起的,是属于艺术家个人心灵的创造,心性的释怀。

经过数十年笔墨思索与实践,经由心灵与视觉的体察,融合感知、心智与情感,最终凝练为作品独特个性的展现。艺术创作实为综合性产物:技法、材料、构成等要素是可触可感有形的;而另一种抽象特质——艺术家的个性品质——则呈现为无形之态。无论其中蕴含何种深意,此种特质皆为稀有且独一无二的存在;其内在强度足以唤醒观者心绪、深化作品意蕴,乃至超越其物质形态本身。或许这正是孕育个体艺术品质的玄奥本源——一件承载独立艺术思想的创作——我们可称其为作品的灵魂。此种个性特质难以言诠,它是直觉的共鸣,是气质的外化,我们称之为艺术个性或创作者精神印记。故而,艺术作品的个性品质就是独有的辨识特征。艺术品质个性的塑造源于自然秩序与时间本质的淬炼。艺术家个性的成熟与生长,彰显崇高气韵,承载着时代可塑性所塑造的共同记忆,对所处时代具有神圣意义。

艺术是心性的表达。心性的表达是艺术家的一个高层境界。他摆脱了技术层面的制作性,让思想进入到了一个自由发挥的空间,这是由必然王国到自由王国的结果。

从技术制作的层面,向艺术写意的层面转换是很艰难的过程。他不仅需要有创造性的思维方式,而且从技术向艺术的转换,还需要有天赋和才情。唐代诗人李白在《草书歌行》里评价怀素的草法时写道:“王逸少,张伯英,古来几许浪得名。张颠老死不足数,我师此义不师古。古来万事贵天生,何必要公孙大娘浑脱舞。”自古以来,技法到了一定程度皆须仰仗天赋才能。何必效仿张旭,需观公孙大娘《浑脱》剑舞方得灵感?在艺术创作领域,部分创作者呈现出显著的创作同质化倾向,或过度依赖对经典作品的模仿。此类创作实践普遍缺乏深刻的情感内核与开阔的艺术视野,其本质是对艺术自由与心灵表达的漠视。这类作品往往仅停留在技术操作的浅表层面,未能触及艺术精神性的高度。由于其表达难以体现独立的人格意识与深刻的审美追求,此类创作者通常难以跻身一流艺术家之列。值得注意的是,相当数量的艺术从业者终其一生未能超越技术层面的探索,始终困囿于对传统技法难以突破的认知局限之中。古人的技法只适用于古人的心境,心境不同,技法也会不同,技法是体现心性的一种手段。离自然越近,离艺术就越远。离自然近是追求自然的真实美,属于自然美的审美标准,艺术美的标准是写意性的,是眼睛看不到的自然,是心中的自然。

人与自然的相互观照是山水画的永恒主题。中国画从自然美到艺术美,从自然生命到艺术生命,也就是艺术家通过自然物象表达自我情感诉求的艺术境界。从美学维度审视,自然美具有普遍可接受性,大众常将物象再现的忠实程度视为评判绘画品质的主要标准,并倾向于认为色调晦暗的作品缺乏艺术价值。因此,艺术创作本质上具有非大众性特征,而满足普遍审美需求的可复制性技艺应归入技术范畴。技术可通过系统化训练习得,使研习者具备创作形似作品的能力;艺术则无法仅通过传授获得,其依赖艺术家的悟性与才情禀赋,需构建独特的视觉语言体系并形成独立的美学主张。艺术的内在逻辑往往超越公众普遍认知范畴,正是这种理解壁垒构成了艺术的特质。创作者应超越大众审美趣味的局限,在创作实践中保持清醒的自觉意识,明确艺术表达的边界与内核,坚守艺术创作的自主性。所以我们应该把绘画分为三个层次:一是技术层面的,要求技术娴熟,形质生动,注重理法形技;二是个性层面的,要求语言独特,意趣妙合,注重个性意趣;三是心性层面的,要求忘形忘法,归于本真,注重心性本真的表达。正如清代画家、书法家汪士慎的诗云:“目眩心摇寿外翁,兴来狂草活如龙,胸中原有烟云气,挥洒全无八法工。”艺术只有抛弃形与技的时候,才能真正上升到精神层面的自由。

艺术的表面是眼睛看到的世界,艺术的背后是心灵的精神世界,心灵又是幻想的世界,也是创造的世界,更是艺术家独立的个性世界,艺术的个性和心性是艺术家的灵魂。

胡学武 湖北省国画院副院长

2020年1月23日

胡学武,湖北省国画院副院长,湖北开明画院副院长,东湖画社法人,湖北省美术家协会理事、三峡大学艺术学院特聘教授。一级美术师、中国美术家协会会员,中国文化艺术人才管理中心艺术人才库国画艺委会副秘书长、中国传统文化发展委员会常务理事,中国东方文化研究会社会艺术专业委员会高级艺术顾问,中国民主促进会会员。其论文《从“一笔书”到“一笔画”对中国写意山水画的重构与转换实践》在《书法报》和中国知网发表。

出版著作包括《胡学武画集》、《荆楚画派名家作品集——胡学武卷》和《中国画名家名作临摹详解·沈周》,均为胡学武所著。

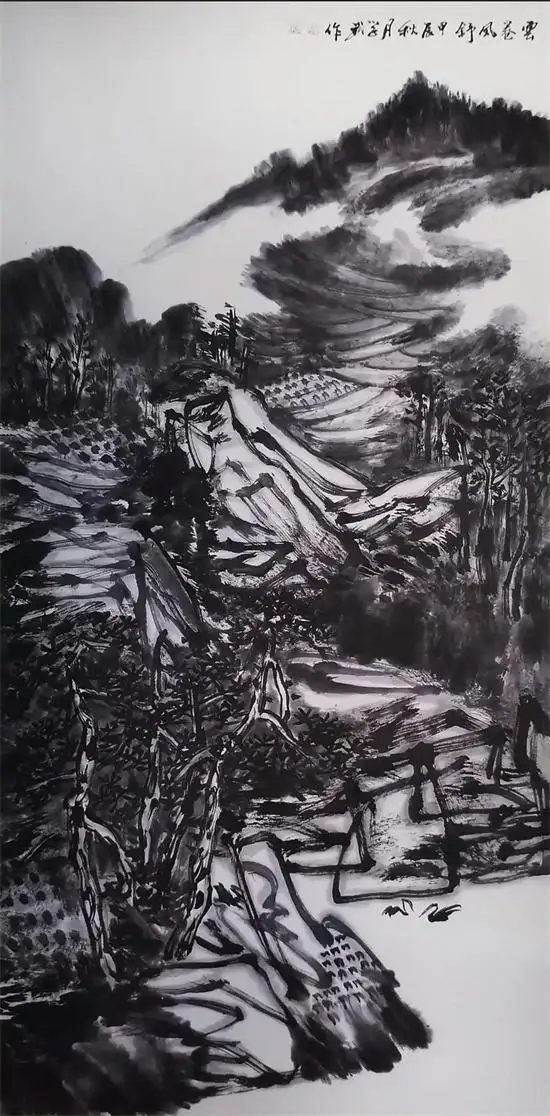

2024年《 放歌一曲穿峡樾》136x68cm

2024年《 山谷鸟音》136x68cm

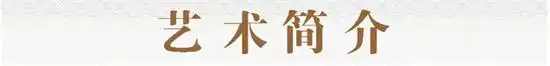

2024年《 云卷风舒》136x68cm

2020年《高山之巅》120x240cm

2022年《日照金山》136x68cm

2023年《 挥手青山,花开春暧》85x180cm

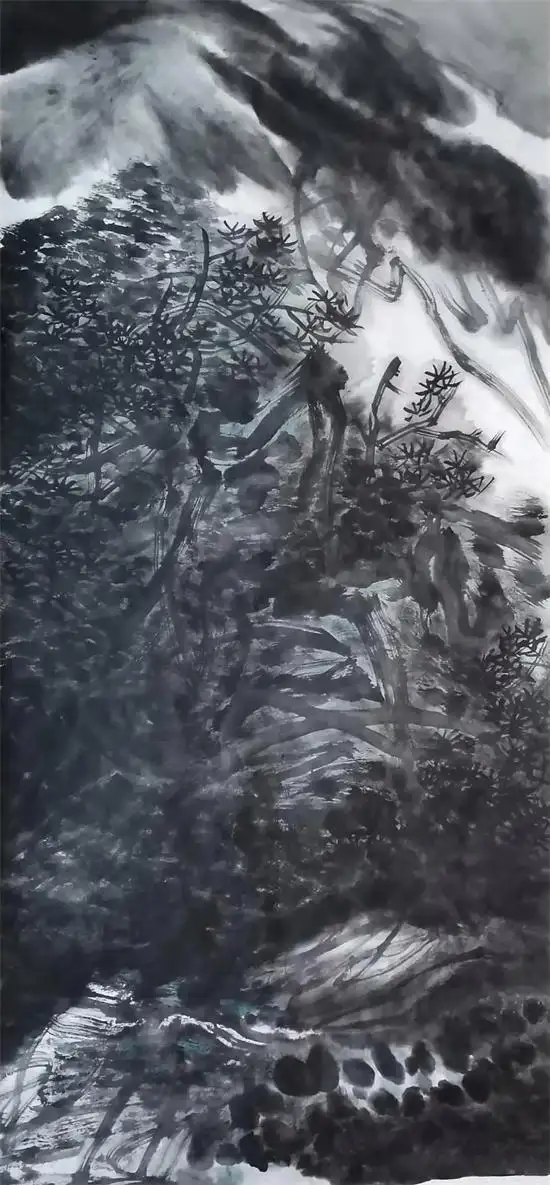

2023年《大山云似墨 长空天如水》90x180cm

2023年《空山云度》90x180cm

2023年《墨写苍山尽画意》90x180cm