从“一笔书”到“一笔画”:对中国写意山水画的重构与转换实践胡学武

在长期的艺术探索中,我始终认为中国传统书画艺术蕴含着无尽的创新可能。以东汉张芝“一笔书”理论为根基,我深入研究并提出“一笔画”理论构想,致力于将其融入写意山水画的创新实践。通过技法重构、笔法转换,实现笔墨化与心象化的艺术表达,为传统写意山水画的当代转型探寻新路径。

一、理论溯源:“一笔书”的启示与“一笔画”的提出

1.“一笔书”的艺术内核

深入研读书画史时,东汉张芝的“一笔书”理论令我眼前一亮,以前只是觉得写意画的核心是书法用笔,必定书是书,画是画,画的线条没有了形是个既说不通又不好处理的事情。张芝的“一笔书”给我启示,为我长期喜欢使用的笔法找到了理论依据。唐代书法家张怀瓘在《书断》中记载,张芝打破字字独立的书写范式,以连绵线条贯穿全篇,即使笔画间偶有不连,却血脉相通。这种创作理念将书写者情感与笔墨节奏和画面氛围紧密融合,通过提按、使转等笔法变化,赋予线条独特韵律与动态美,深刻揭示了中国传统艺术“以线立骨”“气韵贯通”的美学本质。

2.从书法到绘画的理论迁移

基于“书画同源”的认知,我察觉到“一笔书”的连续性书写思维与写意山水画“一气呵成”的创作要求高度契合。传统山水画虽以描绘自然物象为表,但笔墨内核始终遵循书法用笔规律。受此启发,我将书法线性美学与节奏韵律引入山水画创作,进而提出“一笔画”理论构想,旨在突破传统山水画对物象的程式化再现,探索全新艺术语言体系。

二、技法重构:传统山水造型语言的突破

1.勾皴擦染点的笔墨解体

在创作实践中,我发现传统山水画“勾皴擦染点”技法虽长期服务于物象塑造,但在当代审美语境下,其程式化弊端逐渐显现,笔墨沦为造型附属。为打破这一困境,我对传统技法进行“笔墨解体重构”,剥离其对自然物象的依附。将“皴法”从表现山石纹理功能中抽离,使其成为独立线条语言;把“染法”转化为墨色抽象铺陈,消解物象具体形态,为创作注入新活力。

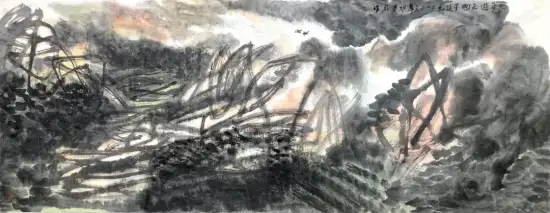

图1 胡学武《梦游天地星焕光》 规格70cm×180cm

以作品《梦游天地星焕光》(图1)为例,在这幅作品中,山体部分原本该用传统皴法细腻描绘纹理之处,我以自由奔放的线条取而代之。这些线条摆脱了对山石具体纹理的刻画束缚,或粗或细、或曲或直,看似随意却又在整体画面的构成中相互呼应,展现出一种独特的抽象美感,证明了将传统技法元素独立运用的可行性与创新性。

2.从物象关系到构成关系的转换

通过技法解构,可以实现山水画画面关系的根本转变,从基于自然物象的阴阳向背,转向点线面、黑白灰的抽象构成。创作时,我以线条疏密、曲直构建画面骨架,用墨色浓淡、干湿营造空间层次,借点的聚散强化节奏变化。这种转换使作品摆脱对自然景观的被动描摹,突出我对形式元素的灵活运用,赋予作品现代构成美感。

图2 胡学武《峰回路转》 规格240cm×120cm

如作品《峰回路转》(图2)所示,画面中以疏密不同的线条勾勒出山势的起伏,墨色的浓淡对比形成远近空间的区分。画面左侧用浓重且密集的线条与墨色表现山体的厚重,右侧则以清淡、稀疏的线条描绘远景,留白处恰似云雾缭绕,形成画面的虚实对比。画面中大小、疏密不同的墨点散布各处,或表示山上的植被,或用于调节画面节奏,与线条、墨色共同构成了极具现代感的抽象画面,展现了从物象关系到构成关系转换后的独特艺术效果。

三、笔法转换:草书线条的绘画性转换

1.草书笔法的创造性应用

我主张以草书笔法入画,因为草书线条远离形象约束,更能自由传达主体精神。传统山水画勾皴线条多服务于物象描绘,而我借鉴草书“提按顿挫、连带破擦、翻绞倒逆”等丰富笔法,赋予线条独立的审美价值。描绘物象时不要追求物理属性,要注重的是画气不画形,要执笔开怀,形于象外,极尽可能地体现草书线条的味道,让线条成为情感表达的载体。

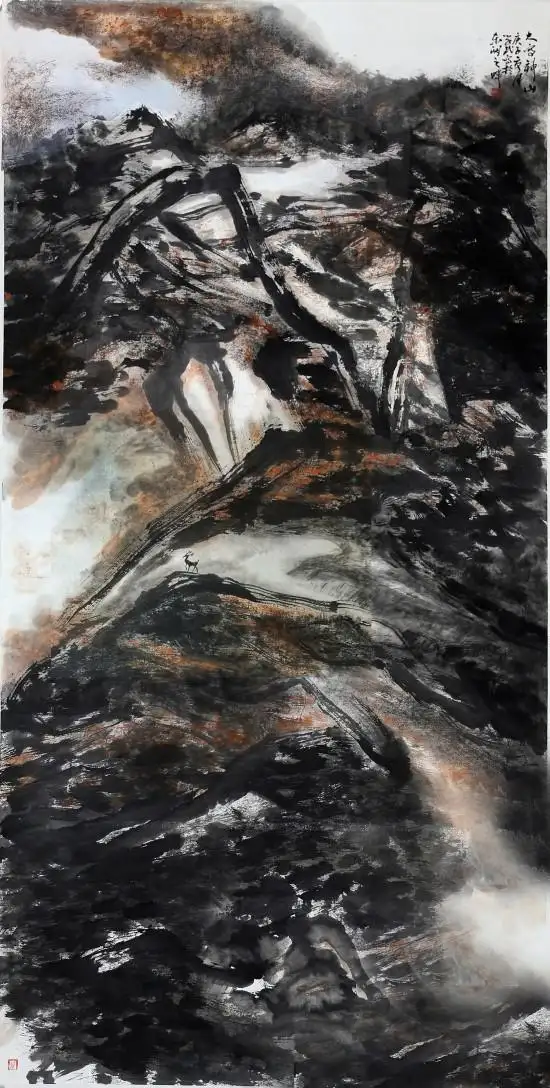

图3 胡学武《大写神山》 规格240cm×120cm

在作品《大写神山》(图3)里,我用一组粗壮的线条书写山的大走势,呈现山体大动态,初看似在写字,再看是在画山,为体现神山的神秘气质,我将“破擦槌砸”的笔法用得比较多,使得山体苍劲深厚,比传统细腻的轮廓勾勒更具力量感、神秘感与艺术感染力,充分体现了草书笔法在山水画创作中的独特表现力。

2.从造型线条到抽象美感的升华

在创作中,草书笔法的运用使勾皴线条超越传统造型功能,成为情感与形式美感的核心。线条变化不再局限于物象再现,而是情绪与精神的外化。如作品《天岭云上》(图4),以狂草般连绵线条构建山体,通过墨色浓淡交替与线条缠绕碰撞,形成充满张力的抽象画面,实现“以线抒情、以形表意”。

图4 胡学武《天岭云上》 规格136cm×68cm

同时,运用草书“一笔书”的书写性,我得以自由解构自然、整合意象。在创作过程中,不再受限于现实物象的具体形态,而是凭借笔墨之迹,塑造心中所想之象。这种创作方式让我能够在具象与抽象之间、虚拟与现实之间,寻找到独特的意象符号,使作品既保留自然神韵,又融入主观情感与创意。

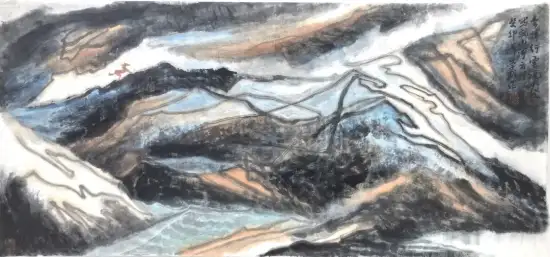

图5 胡学武《山河云烟》 规格82cm×176cm

以作品《山河云烟》(图5)为典型,画面整体以狂放不羁的草书线条构建,线条的粗细、轻重、缓急变化毫无规律却又在整体上和谐统一。浓重墨色的线条时而粗壮有力,时而纤细如丝,相互交织、碰撞,仿佛是内心情绪的直接宣泄。观者无需从画面中寻找具体的山川形态,却能在这抽象的线条与墨色构成中,感受到一种磅礴的气势与激昂的情感,实现了从造型线条到抽象美感的升华,也达成了在具象与抽象、虚拟与现实之间的独特意象表达。

四、“一笔画”的艺术境界:笔墨化与心象化

1.笔墨的独立性与纯粹性

通过技法重构与笔法转换,在“一笔画”创作中实现笔墨语言的纯化。此时,笔墨不再是描绘物象的工具,而是具有独立审美价值的艺术本体。线条韵律、墨色层次、笔触质感构成作品核心审美要素,观者可直接感受笔墨运动的节奏与力量,体会“笔不到而意到”的魅力。

2.心象表达的实现路径

“一笔画”理论强调创作的主观性与即兴性,追求“心随笔运,取象不惑”。通过草书笔法自由挥洒与抽象构成灵活组织,将内心的情感、意境转化为画面语言,使作品成为“心象”的外化呈现。在《墨韵心象》系列(图6)创作中,我以即兴笔墨捕捉灵感,用线条交织与墨色晕染构建精神图景,实现从“眼中之山”到“心中之山”的升华。

图6 胡学武《水天成韵》 规格136cm×68cm

进一步而言,我的创作追求达到形式上的笔墨化,让笔墨自身成为艺术表达的核心;实现自然上的人格化,赋予自然景物以人的情感与品格;达成心性上的诗意化,使作品充满诗意与情怀。最终,营造出主体、客体、本体三体合一的笔墨品格和审美境界,呈现出属于自我独立的精神家园,让观者在作品中感受到独特的艺术灵魂与精神世界。

五、结语

从“一笔书”到“一笔画”的理论迁移与实践探索,是我对中国传统书画艺术的创新思考与实践。“一笔画”理论通过技法重构、笔法转换与心象表达,为写意山水画注入新活力,实现传统笔墨精神与现代审美观念的融合。未来,我将继续完善这一理论体系,为中国传统绘画当代转型贡献更多经验与探索。

(作者系湖北省国画院原副院长)

胡学武,湖北省国画院副院长,湖北开明画院副院长,东湖画社法人,湖北省美术家协会理事、三峡大学艺术学院特聘教授。一级美术师、中国美术家协会会员,中国文化艺术人才管理中心艺术人才库国画艺委会副秘书长、中国传统文化发展委员会常务理事,中国东方文化研究会社会艺术专业委员会高级艺术顾问,中国民主促进会会员。其论文《从“一笔书”到“一笔画”对中国写意山水画的重构与转换实践》在《书法报》和中国知网发表。

出版著作包括《胡学武画集》、《荆楚画派名家作品集——胡学武卷》和《中国画名家名作临摹详解·沈周》,均为胡学武所著。