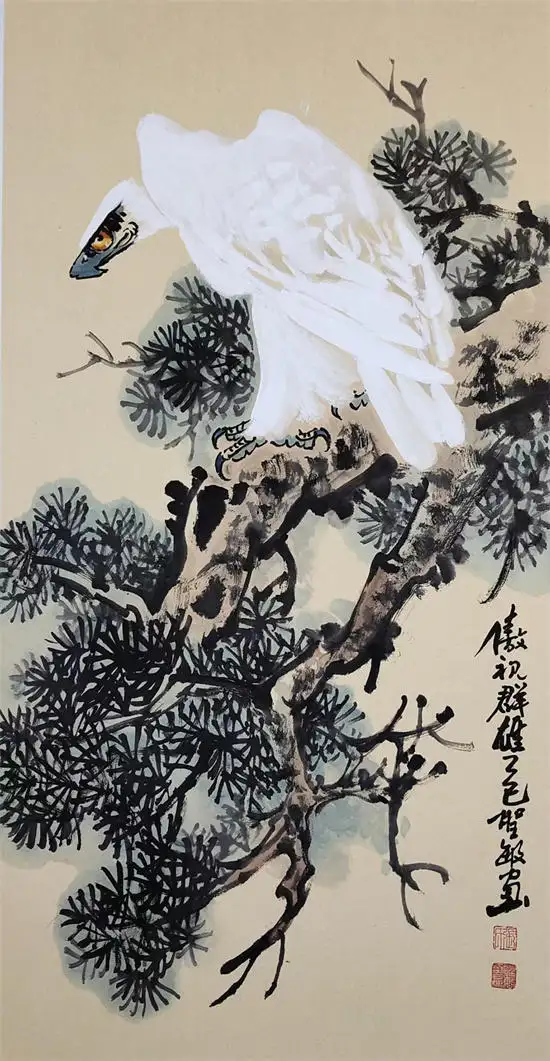

2023年9月10日,英国罗素拍卖行的中国书画专场里,一幅尺幅138×69cm的设色纸本画作落槌——张圣敏2023年新作《高远图》,以440,880英镑(约合人民币4,061,607元)成交,远超25万-38.2万英镑的估价区间。当这幅绘着苍劲白鹰的作品以“千万级”身价跻身国际拍场焦点时,市场的惊叹声里,藏着当代中国书画的价值新叙事。

在2023年秋拍的国际书画板块中,《高远图》的表现堪称“逆势突围”。彼时海外市场对当代中国书画的关注仍集中于成名艺术家,而张圣敏这一“新作+相对年轻创作者”的组合,原本并未被列入“高预期拍品”。

但拍卖现场的竞价却异常激烈:起拍价25万英镑后,电话委托与现场买家接连加价,最终以超估价上限1.15倍的价格成交。从数据维度看,这幅作品的“单价密度”已跻身当代设色花鸟作品的第一梯队——按尺幅计算,每平方尺价格约合人民币3.5万元,远超同期同题材作品的平均水平。

英国罗素拍卖行的专场负责人在后续采访中提到:“《高远图》的竞争,本质是对‘新传统书画’的价值认可——它既有传统文人画的笔墨骨架,又有当代审美能共情的视觉张力。”

拍卖作品《高远图》雅昌艺术品拍卖网可查成交记录

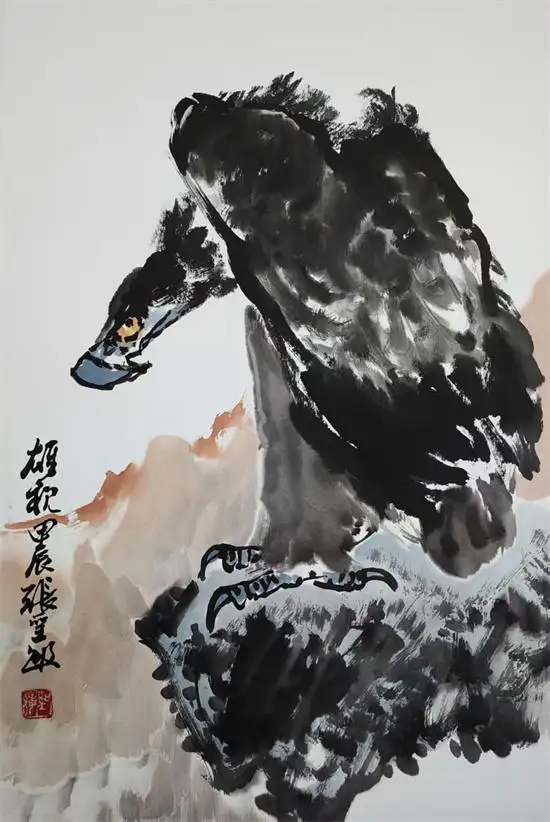

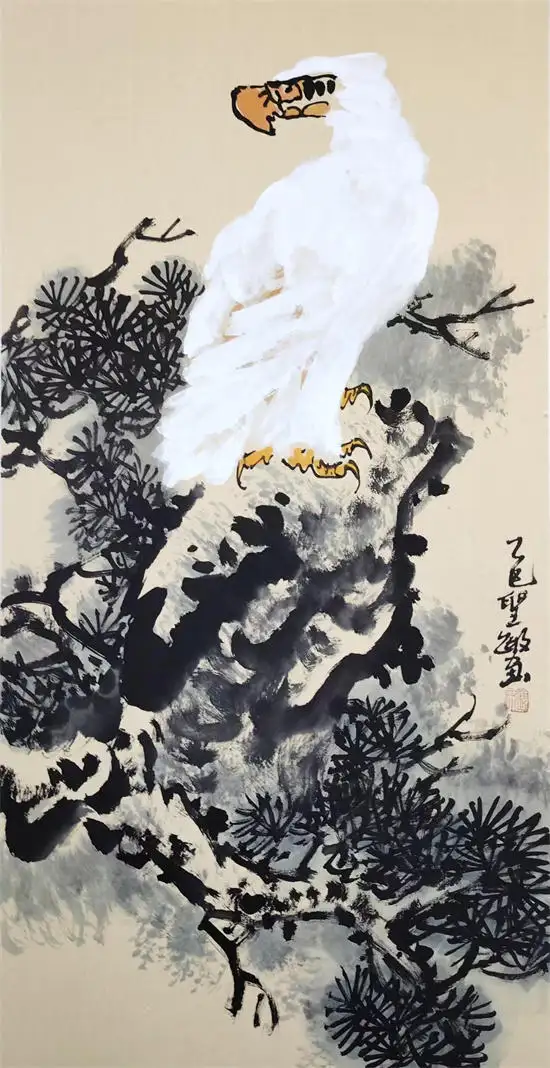

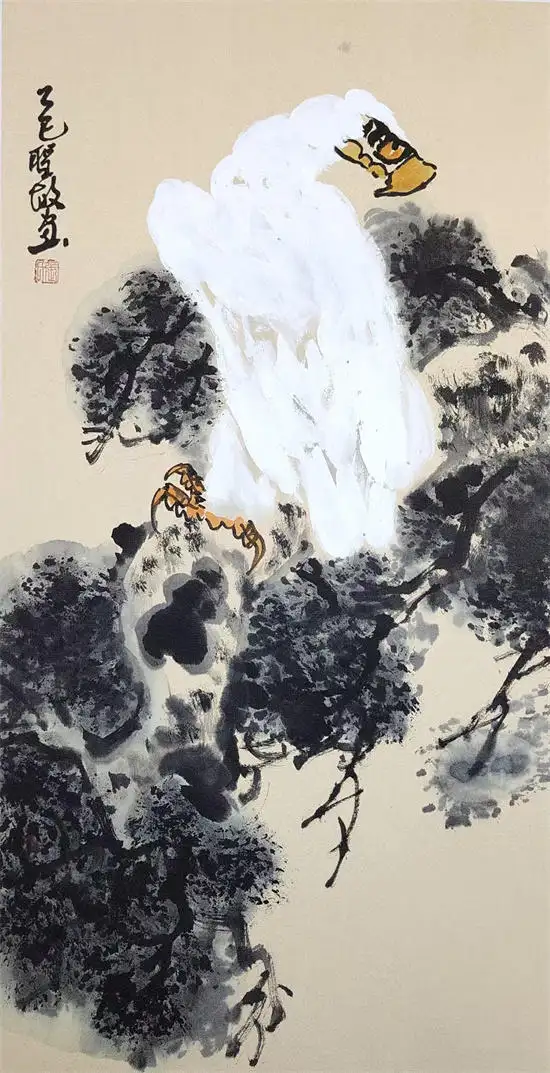

《高远图》的画面主体,是一只立于苍松枝桠间的白鹰:鹰羽以淡赭石晕染底色,再以浓墨勾出羽片纹理,既保留了工笔花鸟的细腻,又融入了写意的苍劲;背景的松针以焦墨枯笔写出,与白鹰的洁白云彩形成强烈对比,题款“高远图”三字则以行书落于左上角,笔墨苍润,与画面气韵浑然一体。

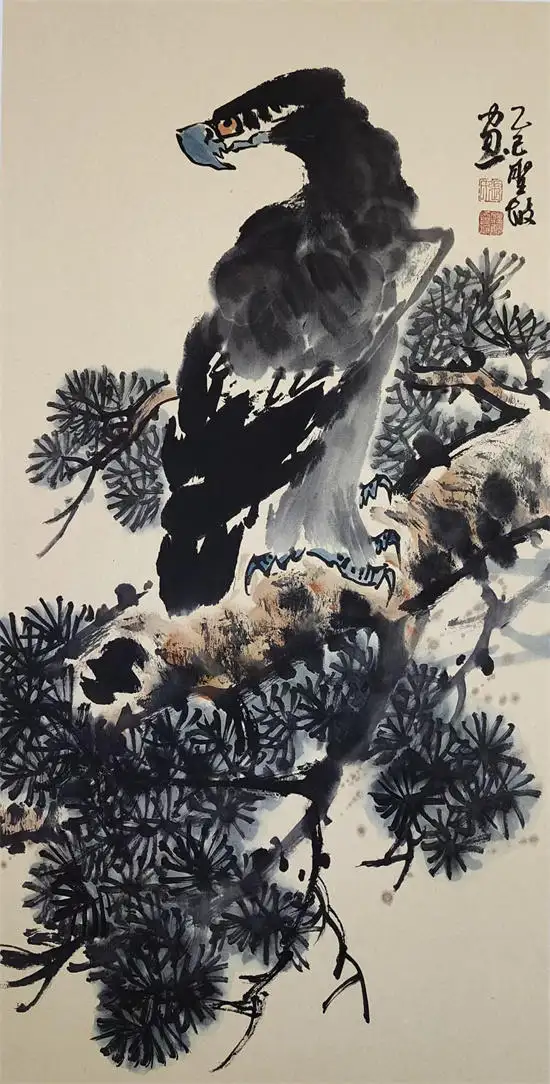

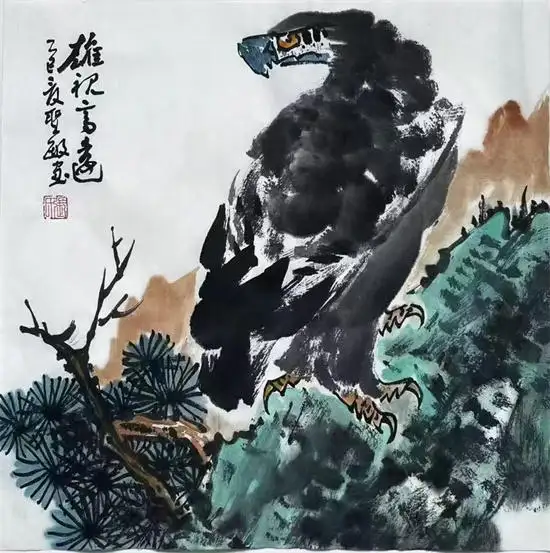

张圣敏的创作向来以“守传统而不泥古”为特点。他出身书画世家,早年浸淫于宋元花鸟的笔墨体系,尤擅鹰、鹤等题材的塑造——不同于传统鹰图常以“猛禽”凸显雄健,《高远图》中的白鹰眼神沉静,姿态舒展,松枝的虬曲与鹰身的舒展形成“动与静”的平衡,暗合“高远”所指的精神境界,而非单纯的视觉冲击。

这种“以传统笔墨载当代精神”的创作逻辑,恰好击中了国际市场的审美需求:海外藏家既希望看到中国书画的文化内核,又需要作品具备“无文化壁垒”的视觉表现力——《高远图》的白鹰形象简洁有力,设色淡雅却层次分明,正是这种“平衡感”让它在拍场中脱颖而出。

《高远图》的高价成交,并非孤立的市场事件,而是当代中国书画“出海”的一个缩影。

过去十年,国际拍场对中国当代书画的关注,经历了从“名家老货”到“新锐创作”的转变。早期海外藏家更青睐齐白石、张大千等已形成“价值共识”的艺术家,而近年则开始关注“能衔接传统与当代”的创作者——张圣敏的作品,正是这一趋势的典型样本:他不刻意追求“先锋形式”,而是在笔墨语言里注入当代审美的节奏与意境,让传统题材有了新的情感载体。

从市场数据看,2023年海外中国书画专场中,“70后”艺术家作品的成交占比已从2018年的12%升至28%,平均溢价率达到45%,远超传统名家作品的18%。这意味着,国际市场正在形成新的价值判断标准:不再以“资历”论价,而是以“作品本身的文化表达与审美张力”为核心。

《高远图》的成交,也让“当代书画的定价逻辑”被重新讨论:以往本土市场常以“作者头衔、参展经历”为定价依据,而国际市场更关注“作品的不可替代性”——这幅画的尺幅、题材并非稀缺,但它的笔墨精度、意境表达是独有的,这种“创作的唯一性”,正是其能突破估价的关键。

《高远图》的高价,对当代书画创作者与藏家而言,都是一种启示:

对创作者来说,“传统笔墨的当代转化”不是口号,而是需要落地的创作方法——既不能抛弃书法、笔墨等根基,也不能忽视当代观众的情感共鸣;对藏家而言,“价值洼地”不再是“冷门名家”,而是“能在传统框架里做出新意”的作品。

当这只白鹰以406万的身价定格在2023年的拍场记录里,它的意义早已超越了一件作品的成交——它标志着当代中国书画正在国际市场里,建立属于自己的“价值话语权”:不再是“东方符号的猎奇品”,而是能以艺术本身的力量,与全球审美对话的文化载体。

或许未来再看《高远图》,人们记住的不只是它的成交数字,更是一只白鹰如何带着传统笔墨的温度,在当代艺术的版图里,飞出了新的“高远”。

张圣敏,1960年1月生于山东省蒙阴县,80年先后毕业于临沂师范大学美术系,师从中国著名花鸟画家王小古、于希宁先生,2005年学习于北京画院师从中国著名山水画家王文芳先生,曾受到刘大为、王明明、杨延文等著名画家精心培育和指导,擅长山水、花鸟画,作品在国内外举办的大型美展中多次获得大奖,作品被国内外新闻媒体及友人收藏,并在各种媒体做专题报道,现为山东美术家协会会员,中国徐悲鸿艺术馆特约画家、中国东方艺术馆一级画师,中国人民美术网特约画家,山东省美术家协会花鸟画艺术委员会理事,中国清华园秦少甫当代写意花鸟画研究会员,临沂市美术家协会理事,蒙阴蒙山画院院长。