从实验现场到公共区域

——评2025北京当代艺术馆跨媒体叙事以及对公共记忆个体的生态构建

文/何继

没有实验的艺术现场是枯燥的,缺乏魅力和吸引力的,俄国生理学家巴莆洛夫提出:“没有实验就没有科学‘。

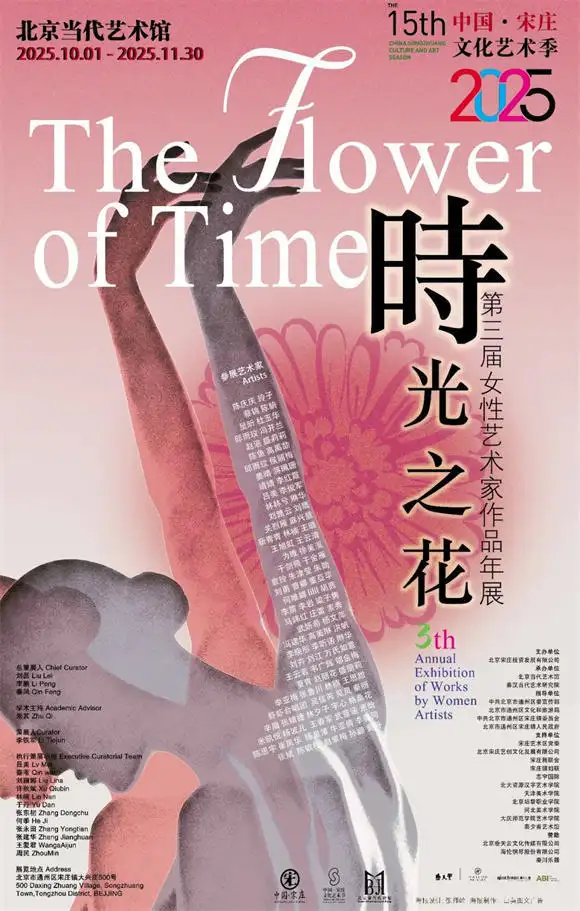

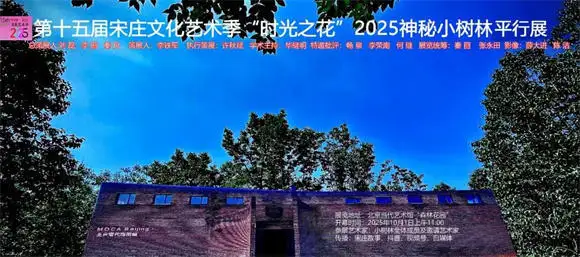

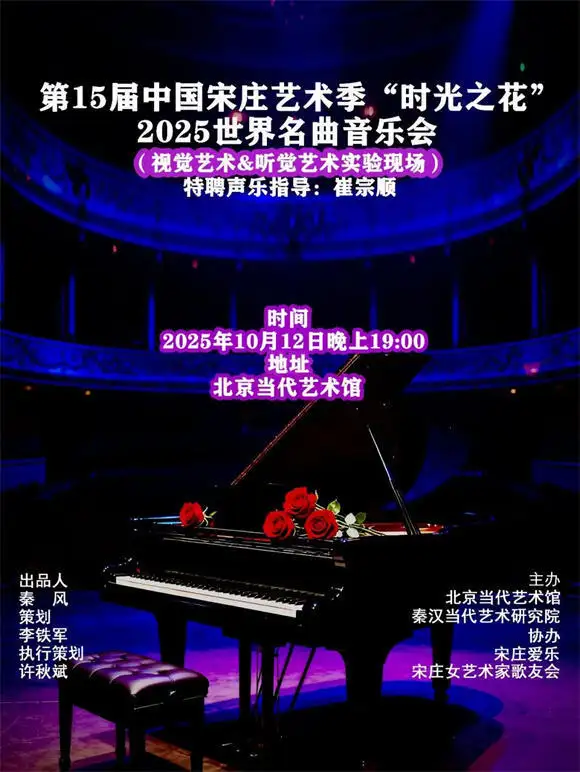

2025年10月1日下午3点:宋庄艺术季“艺术之秋”第三届公共艺术年展暨“时光之花”第三届女性艺术家作品年展在北京当代艺术馆盛大开幕,同日,“时光之花”2025神秘小树林艺术平行展开幕;紧接着10月12日同主题的“世界名曲音乐会”举行,再接下来青年钢琴家张竟寒的“时光的咏叹”个人音乐会在雷鸣般掌声结束……这种“闪电五连鞭”的策展执行能力,使该馆艺术内核发生爆破,并应景了整个宋庄艺术季的发生,各界领导、嘉宾、艺术家、音乐家、企业家及媒体人见证了这一精彩事件。

展览海报

北京当代艺术馆外景

作为第15届宋庄文化艺术季的重要单元,北京当代艺术馆以先锋和实验的姿态加入了科技手段与自然人发生互动,展览汇聚海内外六十多位艺术家的100余件精品,涵盖绘画、装置、影像、雕塑、行为、摄影、音乐、科技艺术、新媒体跨界等多元形式,值得关注的是,“时光之花”本次项目计划在启幕活动后,持续与国际、国内艺术学院开展合作互动外,还要重点挖掘潜藏民间有成就的艺术家,接下来本馆将推出宋庄镇重大精品工程项目“北京当代艺术馆建馆20年20人艺术家现象系列个展”;以及女性艺术大家专访、学院经典十佳青年艺术家系列个展、大学生文创产业培育、跨领域合作互动等一系列子项目,让艺术力量持续爆发。

展厅一角

本次展览听取了哈佛大学当代艺术研究院院士们的宝贵意见,也得到多所艺术学院的积极参与,如北京大学资源汉字艺术学院、北京培黎职业学院艺术学院、河北美术学院、天津美术学院、北京电影学院、中央美术学院、中央音乐学院等院校的教授与学生踊跃加入——其中,河北美术学院师生作品,北京培黎职业学院艺术学院师生作品则性格鲜明风格彰显,他们年轻有为嗅觉敏感,敢于说出时代特点,一扫过去艺术的老、旧、狭隘的种种艺术面貌再另辟蹊径。

开幕式音乐会

在宋庄艺术季上百个展览空间同时开放呈现中,北京当代艺术馆的表现卓尔不群,既展现了策展人对艺术的叙事能力,又符合了艺术的科学逻辑,非常重要的让艺术地标的宋庄担当了国际先锋实验现场的重要角色,使该馆有效地完成了从跨媒体叙事以及对公共记忆个体的生态构建,把公共场域变成了一个全新的试验场,尝试对标德国柏林的艺术气氛。

国际创作者的复出、国内艺术家与院校力量的角逐,尽显了宋庄艺术区承上启下与多元容纳的品格。2025年不仅是国际当代艺术风云变幻、亟待变革的一年,也是北京当代艺术馆再次发轫之年,2025年秦风馆长重组了策展团队和理论部,艺术馆的运营有新的策略。

北京当代艺术馆见证了中国当代艺术史的发展,同时梳理出重要的截点和清晰的线索,用新的渠道把东方文化与国际文化碰撞、融合……诚如北京当代艺术馆馆长秦风在开幕式致辞中提到:第15届宋庄文化艺术季首次以奇妙季形式呈现国际艺术盛事,吸引了全球艺术界高度关注这一变化,强调艺术馆始终以国际视野推动中国及宋庄艺术的国际化进程,学术委员会凭借专业背景与国际资源,持续搭建中外艺术交流桥梁,让宋庄艺术走向世界,也将全球前沿艺术理念引入国内。同时提到,艺术馆与宋庄镇政府、北京宋庄投资发展有限公司的战略合作,打破政企壁垒,为宋庄艺术生态可持续发展和艺术馆创新实践提供了坚实支撑;而多所艺术学院的参与、以及“时光之花”后续子项目规划,更让展览成为连接院校教育、传统文脉与当代艺术实践的长效平台。

宋庄党委书记刘磊(左)和北京当代艺术馆馆长秦风(右)在开幕式现场交流

本次主办方代表、宋庄党委书记刘磊在致辞中肯定了北京当代艺术馆在区域文化建设中的积极作用。刘书记提到第15届宋庄文化艺术季期间,42场高水平展览在艺术创意小镇遍地开花,各类艺术活动充分展现宋庄的新活力;表示本次双展的成功呈现,是总策划团队、策展工作人员、参与院校及艺术家共同努力的成果,集中体现了宋庄在历史时期当代艺术突破、时光文化推广、国际合作与院校艺术力量联动等领域的探索成果,尤其期待“时光之花”后续子项目为区域文化发展注入更多活力。

《时光之花》板块以女性生命体验为内核,陈庆庆、邱雨玟等中外女性艺术家以及来自法国的艺术家、印度艺术家兄妹等跨国创作者,她们以独特的女性视角与多元文化背景,甚至用艺术觉悟的方式来审视个人的青春和价值,《艺术之秋》板块则借自然主义与艺术家相互介入,召唤了人与灵本身的存在。

“时光之花”开幕式现场部分参展女艺术家和嘉宾合影

“时光之花”策展人李铁军在采访中解释了本次展览的几个主题内涵:

本次展览既指明了个体经验在现实中的棱角,也象征创作中的毛边与未完成感,拒绝艺术家心理过度乖巧与伪装,主张保留青春本质的真实质感;突出实验即先锋、先锋即自由的精神感受。

在展览形式的处理上,突破了传统艺术以过度解说内容为主的模式,鼓励即兴发挥,融入科技与设艺计的跨界对话,通过智能科技与先锋艺术的结合,打造参差多态的艺术生态。

大力倡导“艺术馆艺术季”概念,整合画廊周、时装周等声、光、电资源,形成持续的艺术影响力,推动城市与全球艺术资源的联动。

值得一提的是,该展既指艺术家艺术创作中对青春情愫的起伏探索,也体现中国艺术生态轮廓的错落感,展呈过程中拒绝平滑与同质化,展会通过实验、未来、开拓、数置等呈现艺术的多元生态。

2025北京当代艺术馆馆长及新晋团队(第一批)成员介绍。

一:北京当代艺术馆馆长秦风

北京当代艺术馆馆长秦风

秦风综合材料

作品国际著名艺术家秦风的艺术风格以后现代水墨为核心,融合东西方艺术语言,形成独特的视觉表达方式。其特点主要体现在以下几个方面:

(1)跨文化融合

秦风将中国传统水墨与西方抽象表现主义相结合,通过引入丙烯、咖啡、钢网等材料,突破传统水墨的媒介限制。例如,他在《六典图》中用典籍残页拼贴水墨,《丛林法则》系列则用树脂封存动物标本与水墨痕迹结合,实现东西方艺术元素的碰撞。

(2)立体化表达

作品不局限于平面绘画,而是延伸至装置、雕塑、陶瓷、行为影像等跨媒介形式。例如北京王府半岛酒店的《云起》装置以钢网水墨构建悬浮山水,金砖五国总统会客厅的《和光》系列则融合陶瓷与光影,形成空间立体的视觉效果。

(3)符号化语言

创立“圆”“红线”等核心视觉符号,并通过重复、变形等手法强化视觉冲击力。其作品中的“水”“圆”“方”等元素既保留了东方传统美学的意境,又通过几何化处理赋予当代艺术特征,例如《欲望风景系列1514》在拍卖中展现出独特的符号语言体系。

(4)哲学思考

秦风的艺术创作始终思考文化身份与全球化语境下的艺术定位,作品既是对本土文化根脉的当代转译(如秦腔元素),也是跨文化对话的载体。例如他在威尼斯建筑双年展中将水墨装置嵌入哥特式空间,实现传统与现代建筑语言的同步呼吸。

二:北京当代艺术馆策展人李铁军

艺术家、策展人李铁军

李铁军行为艺术作品《迷雾的回音》

李铁军作为国际资深的当代艺术家、策展人,其策展风格和艺术贡献主要体现在以下几个方面:

(1)跨文化视角

李铁军的策展常融合东西方文化元素,注重在全球化语境中探讨艺术的多元性。例如在“跨越太平洋——早期粤籍留美艺术家研究展”中,他与团队通过梳理历史文献和艺术作品,呈现中国艺术家在海外的文化交流与身份认同,突破传统艺术史叙事框架,强调跨文化对话的重要性。

(2)学术深度与创新

他擅长以学术研究为基础策划展览,挖掘被忽视的艺术史线索。如在“莫忘初业第一程——早期北平艺专的国画课堂”巡展中,通过展示课徒画稿、教学讲义等资料,还原中国近代国画教育的起源与发展,为美术史研究提供新视角。

(3)空间与体验设计

注重展览空间的营造,通过装置、多媒体等手段增强观众的沉浸式体验。例如在“层叠的北京——当代艺术展”中,策展团队利用展厅空间与作品互动,打破传统展陈边界,使观众在历史与当下的交织中感受城市文化的深度。

(4)社会关怀与公共教育

关注艺术的社会功能,通过策展推动艺术与公众的互动。他曾参与“艺术+安全教育公益系列活动”,将艺术展览与社会议题结合,提升公众对艺术的认知与参与度。

(5)艺术贡献

推动当代艺术国际化,作为国际策展人,李铁军积极促进中国当代艺术与国际交流。他曾策划多个国际展览,如“亚洲之星”当代艺术展(美国芝加哥)、“雾·诺曼底”(法国)等,让中国艺术家的作品走向世界舞台,提升中国当代艺术的国际影响力。他在创作与策展中尝试运用多媒体、数字技术等手段,拓展艺术表现形式。例如其“雾”系列作品结合装置、影像等元素,探讨艺术与科技的边界,为当代艺术创作提供了新的可能性。

(6)传承与创新传统艺术

尊重传统绘画,同时在当代艺术中解构与重组传统元素,将中国传统艺术的哲学理念融入当代创作,如通过笔墨、书写规律等探索传统与现代的融合,为传统艺术的当代转型提供新思路。李铁军的策展与艺术实践始终围绕文化传承、创新与交流展开,既关注艺术本体的探索,也注重艺术的社会价值,对中国当代艺术的发展具有积极推动作用。

三:当代艺术馆理论部部长何继

艺术家何继

何继新水墨作品《人像系列》

何继作为批评家和艺术家的语言风格具有以下特点:

(1)批判性与先锋性

他常以尖锐的批判视角切入艺术现象,语言犀利且充满锋芒,善于揭露艺术领域的顽疾。例如,他公开质疑传统文人画体系的局限性,主张建立新的艺术评价体系,强调艺术应直面现实社会问题而非局限于古典美学范畴。

(2)诗化与隐喻

其文字常融合诗歌意象与寓言手法,通过夸张、变形等修辞构建隐喻体系。例如在讨论艺术创作时,他会用"工业命名的开始"等科幻化表达,将现代工业符号转化为诗性语言,形成独特的叙事逻辑。

(3)反讽与荒诞

何继擅长用反讽手法瓦解常规表达,例如在评价某些艺术现象时,他会采用"无理由的合乎情理"等悖论式表述,既保持语言张力又暗含对现实批判的反思。

(4)跨学科融合

他善于将文学、哲学等学科融入批评文本,例如引用加缪的"西西弗斯"意象解析艺术家海合龙祥的公益事业,这种跨学科引用使论述更具思辨性。

2025.11.8