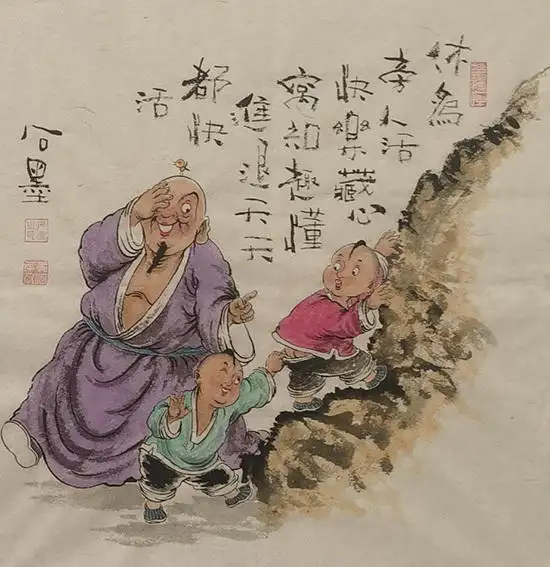

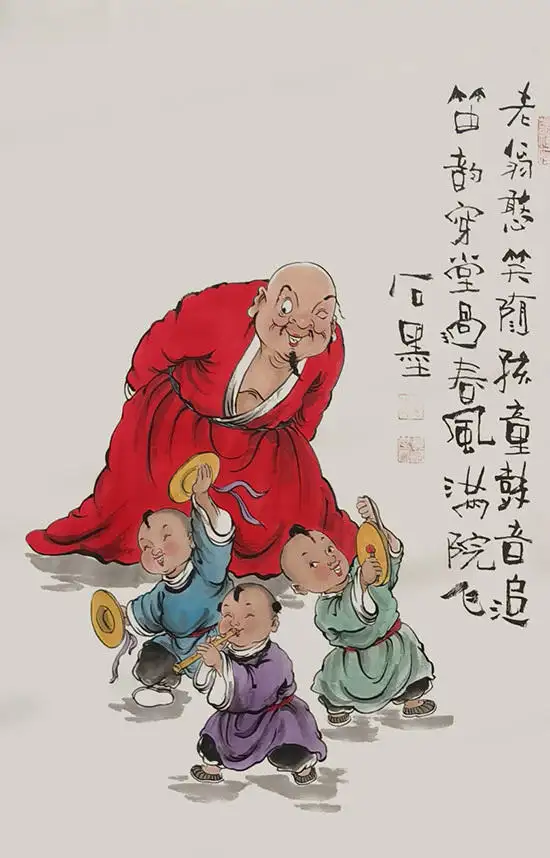

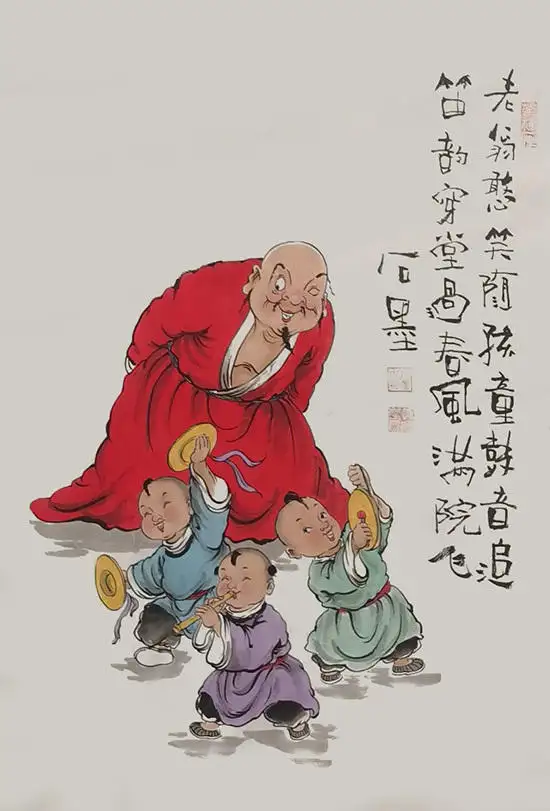

当一抹浓烈的朱砂红在宣纸上漾开,裹着肚腹微凸的老者弯下腰,看三个孩童举着铜钹、吹着竹笛在脚边嬉闹 —— 许白石(笔名 “石墨”)的这幅《老翁憨笑》,像一粒投入心湖的石子,漾开了当代水墨里久违的烟火气。这位 1983 年生于山西美术世家的画家,以西安美院的科班功底为骨,以晋南大地的生活肌理为魂,在漫画的诙谐与传统水墨的韵致间,织就了一片既接烟火又栖禅意的艺术天地。

许白石的艺术基因,是从颜料罐与画案边 “泡” 出来的。生于美术世家的他,童年记忆里没有玩具,只有父亲铺开的宣纸与砚台里的墨香。这种耳濡目染,让他少年时便通晓笔墨皴擦的韵律,却也埋下了 “叛逆” 的种子:当同龄孩子还在临摹《芥子园画谱》的程式,他已偷偷在速写本上画满邻居家的顽童与巷口下棋的老者 —— 那些眯着眼笑出皱纹的脸、趿着拖鞋的脚,成了他最早的创作母题。

2002 年考入西安美院,是他艺术生命的 “破茧” 时刻。在这座以传统国画与当代艺术兼容并蓄著称的院校里,他一头扎进水墨技法的系统训练,从宋人小品的工笔设色到徐渭的泼墨写意,笔墨功底在留校收藏的作品里初露锋芒;另一头,他又沉迷于漫画的夸张变形,在速写本上用钢笔勾勒市井百态,甚至把宿舍楼下卖凉皮的大叔画成了 “罗汉相”。这种 “分裂”,恰恰成了他日后风格的底色:“水墨给了我骨架,漫画给了我表情。”

2006 年毕业返乡,他没有奔赴一线城市的艺术圈,而是在运城创办了 “白石美术培训学校”。上千名学生从这里走进美院,而他则在教学之余,把画室变成了 “生活观察室”:接孩子放学时蹲在路边看孩童追蝶,晨练时画公园里打太极的老人,连菜市场讨价还价的摊主,都成了他笔下咧嘴大笑的 “罗汉”。黄河岸的风,就这样吹进了他的画里。

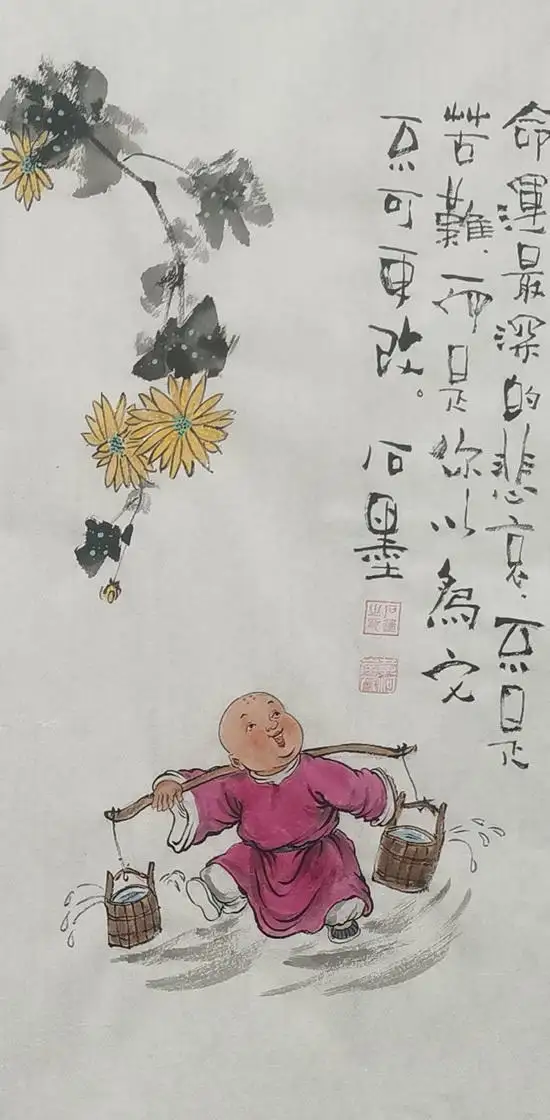

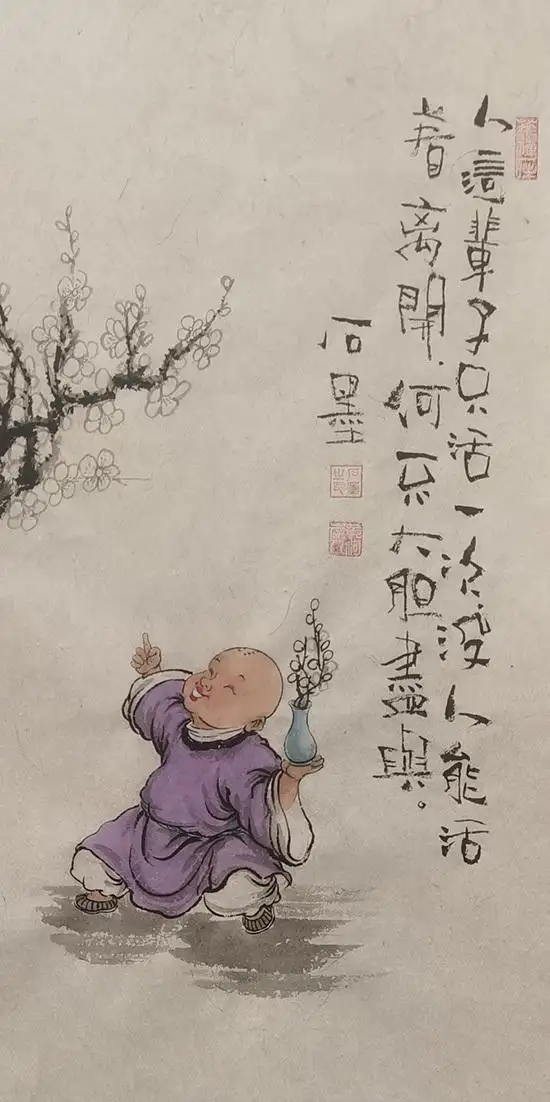

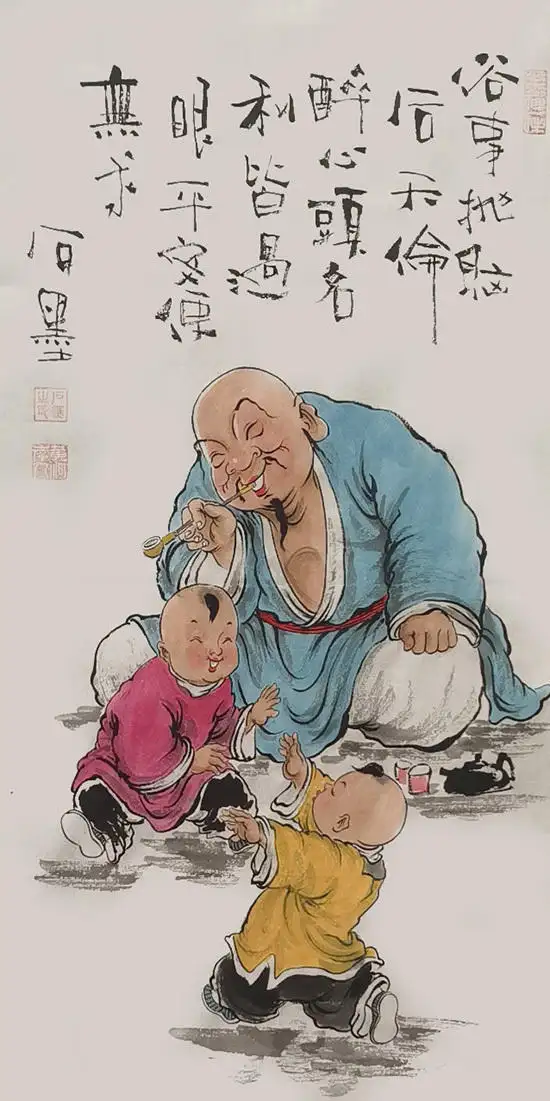

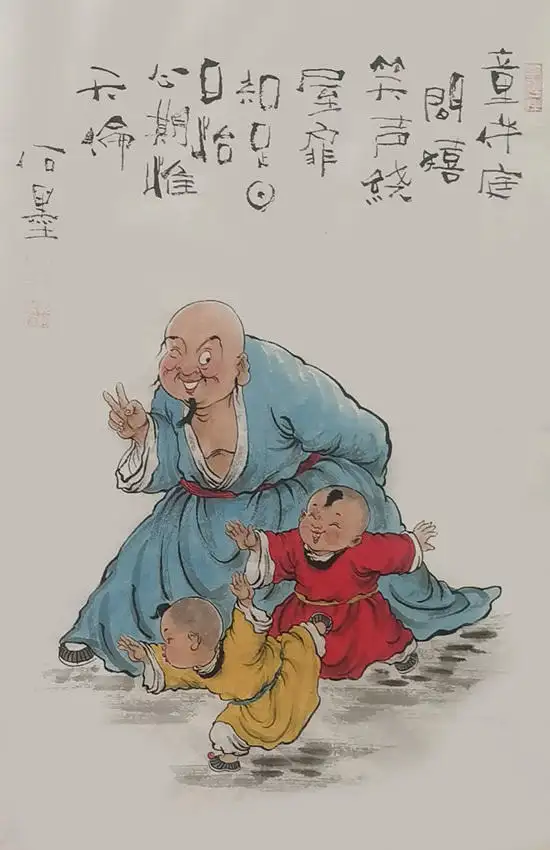

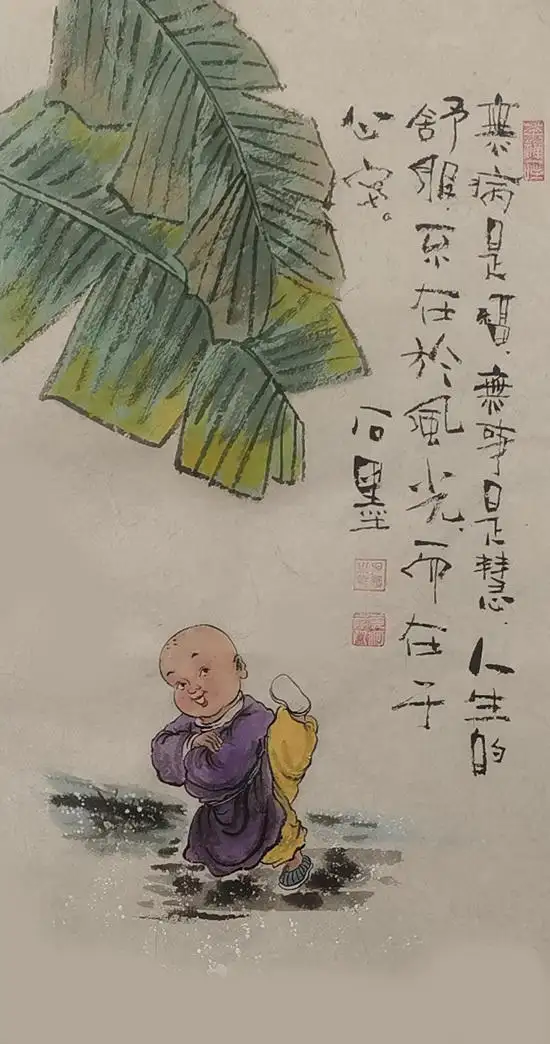

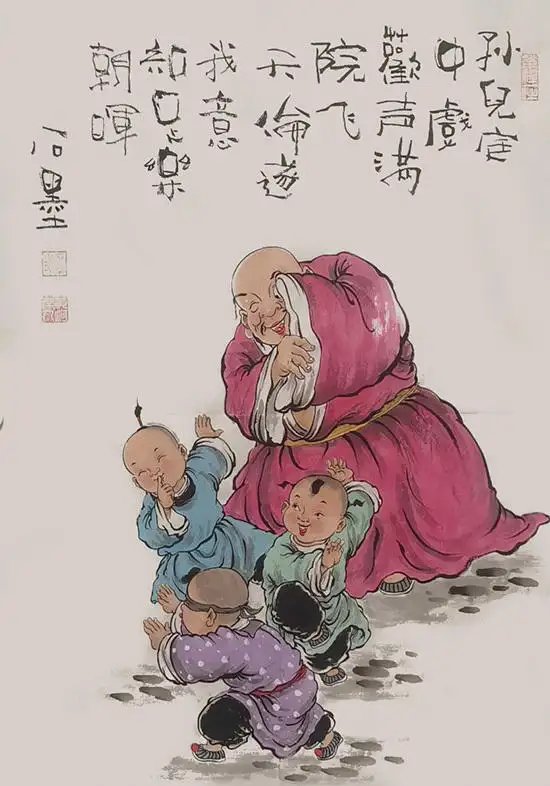

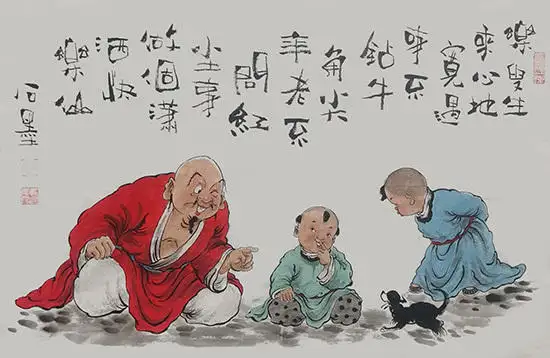

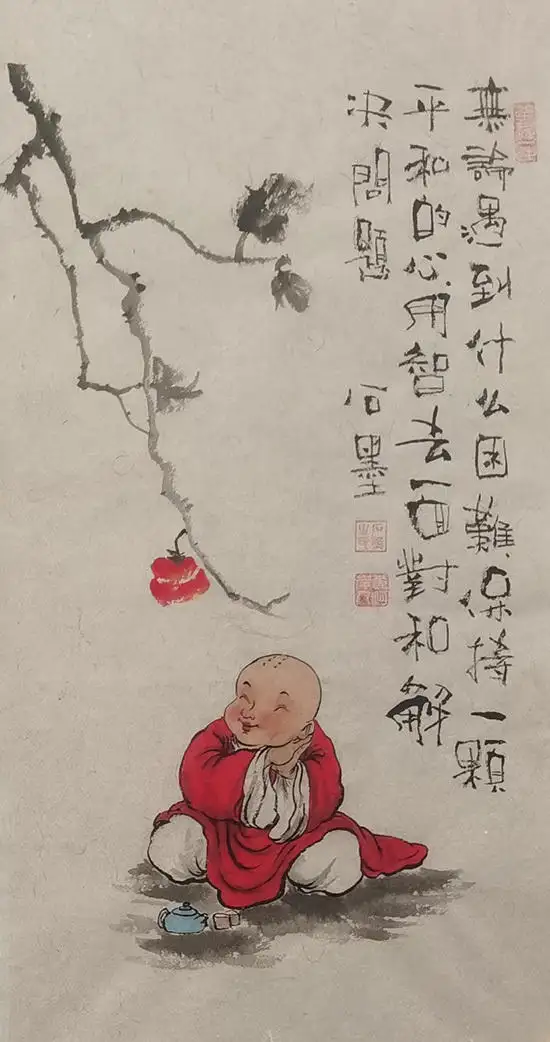

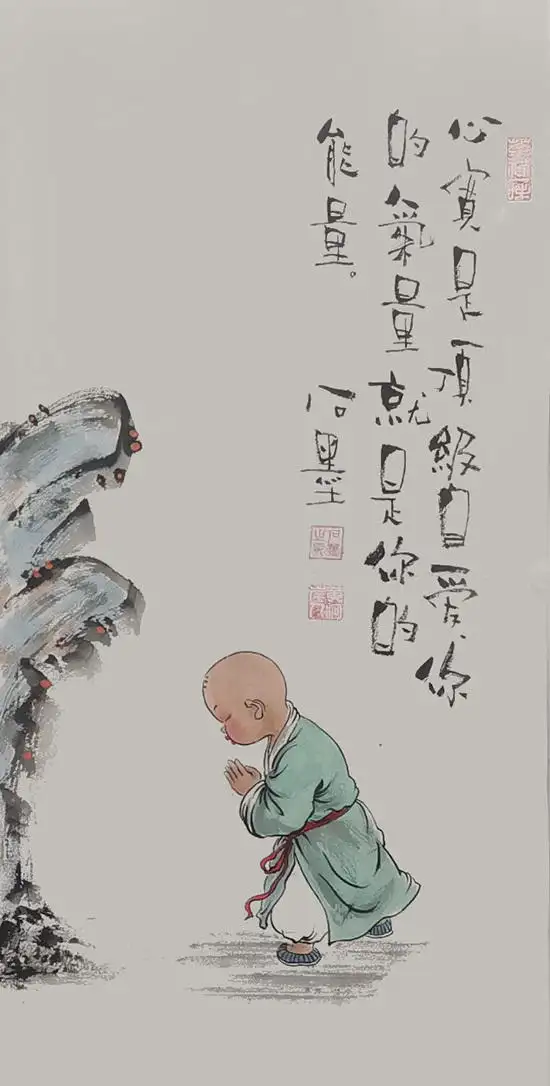

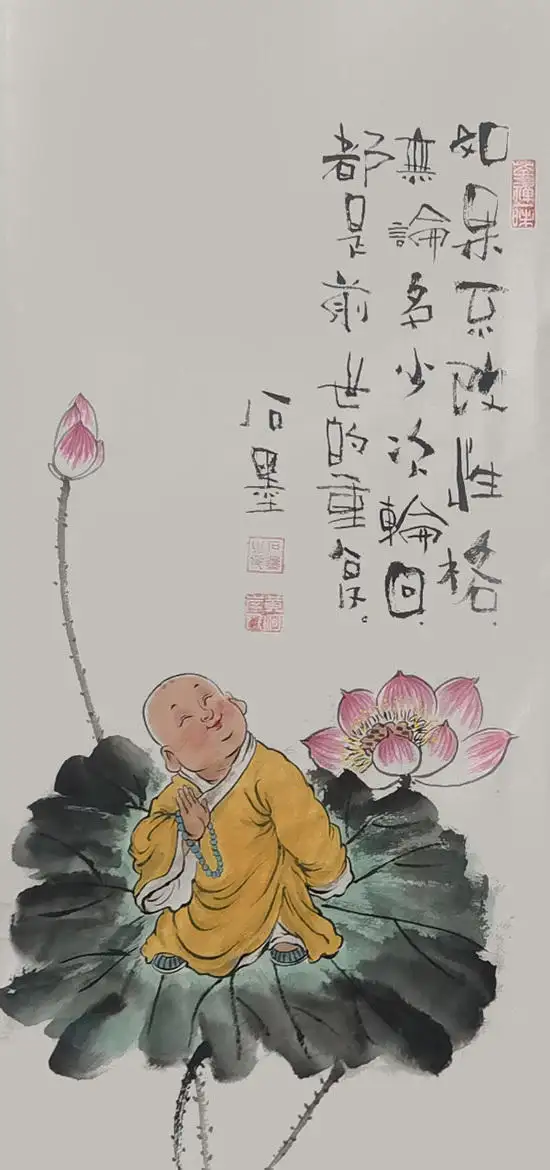

《老翁憨笑》中,红衫老者的肚腹几乎要撑破衣料,眼角的皱纹挤成了月牙,看孩童举着铜钹追逐,题款 “翁韵穿堂过,春风满院飞”;《童心遇钝牛》里,他蹲在地上与孩子逗弄黑犬,衣摆扫过青石板,题字 “尘事不问红,做个潇洒快活仙”;连那幅《禅意小沙弥》,也把打坐的僧人画成了咧嘴笑的孩童模样,配句 “如果改变性格,无需论多少轮回,都是前世的童真”。

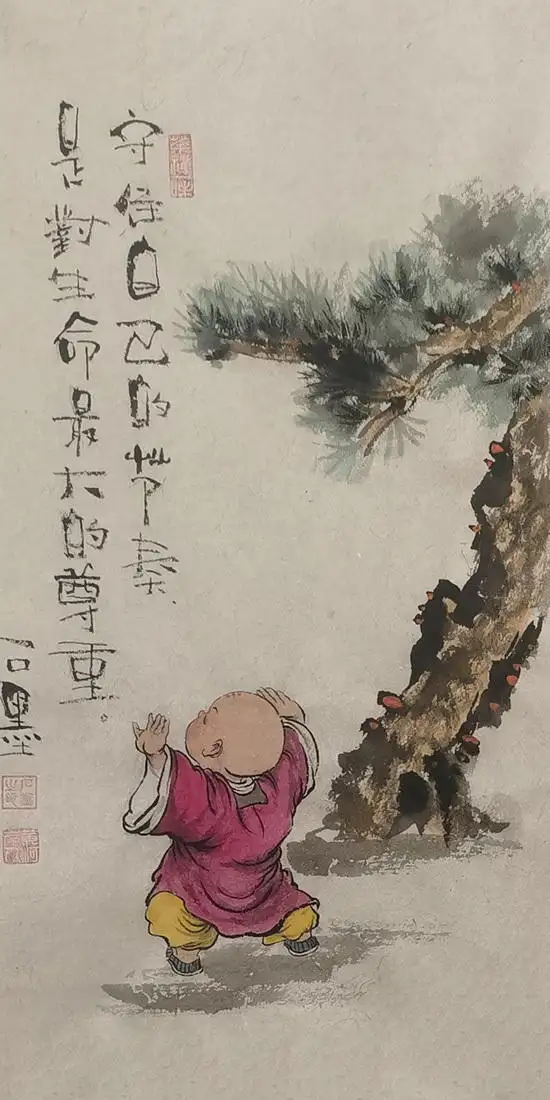

这抹朱砂红,是他艺术语言里的 “点睛之笔”。在中国传统绘画中,红色多为吉庆符号,而许白石却把它变成了 “生命温度” 的载体:红衫老者不是仙,也不是佛,是每个巷口都能遇见的长辈 —— 会偷偷给孙辈塞糖,会蹲在地上看蚂蚁搬家,会为孩童的嬉闹笑出眼泪。他笔下的孩童更不是程式化的 “娃娃样”:吹竹笛的孩子鼓着腮帮子,举铜钹的顽童露着豁牙,连逗狗的幼童都抠着鼻子咧嘴笑,那些被墨线放大的神态,像把生活的 “快乐开关” 调到了最大。

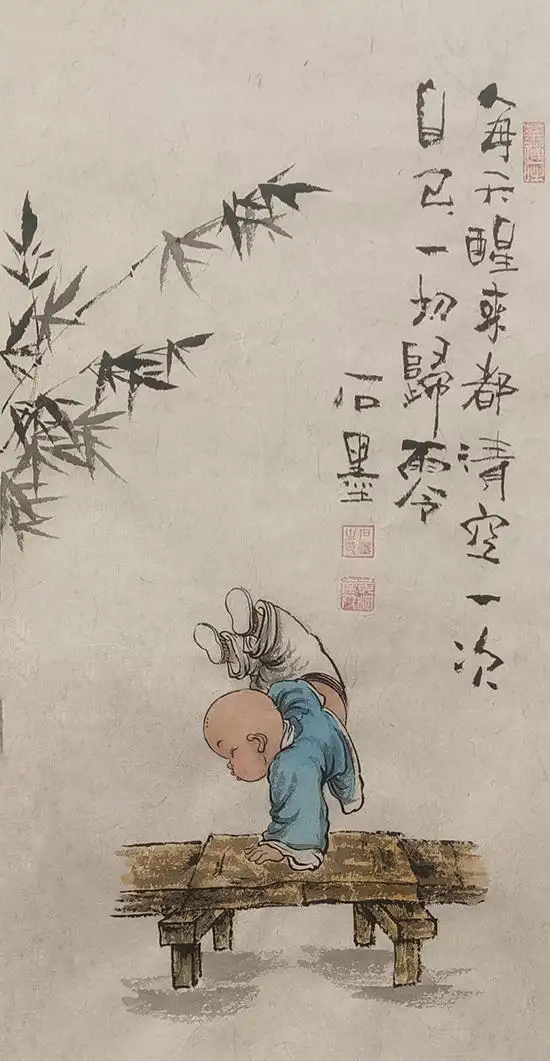

这种 “夸张”,恰恰是漫画语言的水墨转化。他用漫画的变形手法拉长孩童的眉眼,用水墨的晕染晕开老者的笑意,连衣褶的线条都带着 “笑的弧度”—— 传统水墨的 “雅”,与市井生活的 “俗”,在他笔下达成了奇妙的和解。正如他在《清风一灯抱》里题的:“愁雨云,上眉头,心无琐事扰,快乐本简单”—— 他画的不是 “艺术”,是被成年人忽略的 “生活本味”。

许白石的画室叫 “黄河岸人艺术工作室”,推开窗就能看见黄河滩的芦苇。他说自己的创作 “一半在画室,一半在河滩”:清晨去滩涂画觅食的水鸟,傍晚看农人扛着锄头回家,连孩童用瓦片打水漂的弧线,都成了他画里衣摆的线条。

这种 “在地性”,让他的作品避开了当代水墨的 “悬空感”。《童心遇钝牛》里,孩童的布鞋沾着泥点,老者的裤脚卷到脚踝,连黑犬摇尾巴的姿态,都是黄河边土狗的模样;《禅意小沙弥》里的荷花,不是古画里的 “清供”,是他在河滩边写生的野荷,花瓣带着露水的褶皱,荷叶的墨色里藏着芦苇荡的风。

而他的 “教育者” 身份,又让他的作品多了一层 “传承” 的温度。在白石美术培训学校的教室里,他会带着学生蹲在菜市场画摊主,也会把自己的作品挂在走廊 —— 不是 “范本”,是 “生活的样子”。有学生说:“许老师的画让我知道,不用去远方找灵感,楼下卖豆腐的阿姨,就是最好的模特。”

这种 “接地气”,让他的作品在省市展览中屡屡获奖,却始终保持着 “不端着” 的姿态。他从不把自己的画称作 “艺术品”,只说是 “生活的速写”:“我画的不是美,是‘开心’—— 老人看见会想起孙辈,孩子看见会笑出声,这就够了。”

许白石的画里,藏着一种 “快活仙” 的哲学。

他画的红衫老者,永远在笑:看孩童嬉闹笑,逗小狗笑,连坐在荷叶上的沙弥都在笑。这种笑,不是 “强作欢颜”,是把生活的琐碎熬成了糖 —— 正如《清风一灯抱》里的题款:“心无琐事扰,快乐本简单”。在这个人人焦虑的时代,他的画像一扇打开的窗:原来蹲在地上看蚂蚁搬家,也是一种 “修行”;原来孩童的铜钹声,就是 “穿堂的春风”。

这种哲学,也藏在他的创作状态里。他从不用 “创作计划” 约束自己,画室的画案上永远摆着半开的宣纸,想到什么就画什么:晨练时看见的打太极的老人,接孩子时遇见的追蝶的孩童,甚至菜市场里为一毛钱争执又和好的夫妇,都能变成宣纸上的 “快活人”。他说:“艺术不是‘做’出来的,是‘活’出来的 —— 你笑着生活,笔自然会跟着笑。”

当越来越多的艺术家追求 “先锋” 与 “晦涩”,许白石却守着黄河岸的烟火,把红衫老者的笑,画成了当代水墨里的 “治愈剂”。他的画里没有宏大叙事,没有高深哲理,只有一句朴素的话:好好生活,好好笑。

而这,或许就是艺术最本真的模样 —— 像黄河岸的风,不刻意,却暖人。